Fonte: Shutterstock.

Deseja ouvir este material?

Áudio disponível no material digital.

Praticar para aprender

A partir de agora vamos conhecer a evolução histórica de alguns dos principais modelos de saúde criados, vamos identificar suas principais características e compreender a importância deles no desenvolvimento das bases epidemiológicas, da saúde coletiva e da saúde pública no Brasil e em outros lugares do mundo.

Vamos juntos descontruir o modelo biomédico, autoritário e que vê o indivíduo e a coletividade como seres incapazes de pensar a própria saúde e, portanto, passivos e inativos nas ações que envolvem sua saúde. Embora esse modelo tenha sido criado há muito tempo, ainda hoje podemos enxergar suas marcas na forma como os profissionais conduzem um tratamento que, na maioria das vezes, tem foco na doença e exclui o doente e suas individualidades.

Veremos também o desenvolvimento de novos modelos que rompem com essa ideia ultrapassada, já que outras correntes de pensamento surgem como alternativas, estimulando discussões mais abrangentes sobre os modelos de saúde.

E é nesse ponto que percebemos como a complexidade de um indivíduo ou de uma coletividade engloba também os aspectos sociais, econômicos, psicológicos e ambientais, além dos biológicos apenas. Assim, o cuidado integral e humanizado só ocorre quando, de fato, entendemos essa complexidade existencial e integramos o próprio indivíduo e a sociedade como figuras ativas no processo de promoção e de manutenção da saúde.

É por esse motivo que nossos esforços enquanto profissionais da saúde devem ser ainda mais intensos na Atenção Primária à Saúde, sendo exatamente nesse contexto em que assumimos nosso papel mais importante, o de educadores!

Por fim, nesta seção, discutiremos a importância da educação em saúde, do papel de educador do profissional da saúde, bem como algumas estratégias adequadas para tonar esse processo de ensino-aprendizagem ainda mais eficaz.

Para contextualizar os temas desta seção às possibilidades das vivências profissionais com as quais você, futuro profissional da saúde, poderá se deparar, vamos aplicar os nossos conhecimentos sobre os modelos de saúde e educação em saúde na rotina de um gestor de saúde de uma Unidade de Atenção Primária. Você consegue imaginar os desafios com que esse profissional pode se deparar nessa situação?

A partir disso, imagine que o gestor de saúde foi remanejado para uma Unidade de Saúde da Atenção Primária em um pequeno município do interior do Brasil. Ao pesquisar sobre a população local, fez um diagnóstico situacional e descobriu as seguintes características na comunidade:

- O município tem aproximadamente vinte mil habitantes no perímetro urbano e três mil habitantes na área rural.

- A unidade atende cerca de três mil usuários da área rural do município.

- Mais de 70% dos moradores da área rural não possuem acesso à rede de esgoto e a tratamento de água e menos de 40% residem em casas de alvenaria.

- A maioria deles (56%) tem acima de 55 anos, não havendo diferenças numéricas significativas entre homens e mulheres na região.

- Quanto ao nível socioeconômico, 60% da população ganha até um salário mínimo, 20% entre um e dois salários mínimos, 15% entre dois e três salários mínimos e apenas 5% acima disso.

- O nível de analfabetismo chega a 55% nas pessoas acima de 65 anos, e apenas 30% da população tem ensino médio completo ou educação superior.

O profissional também descobriu que, no último levantamento feito na área, as doenças crônicas como diabetes e hipertensão encontraram altos índices de prevalência e baixo nível de controle em pessoas acima de 55 anos. Quais medidas podem ser tomadas para controle e melhoria da situação? Qual modelo de saúde você deve escolher para basear suas ações? Como você resolveria esta situação utilizando os conceitos e definições abordadas nesta seção?

Agora, convido você, estudante e futuro profissional da área da saúde, a estudar e a discutir os conhecimentos desta seção e, desde já, a refletir sobre o seu papel como agente transformador da saúde! Bom estudo!

conceito-chave

O modelo biomédico

Para que se compreenda o modelo biomédico do cuidado, é preciso voltar no tempo, alguns séculos atrás, por volta do século XVII, quando filósofos importantes, como Galileu, Newton e Descartes, acreditavam que o nosso mundo era como uma grande máquina composta de suas partes e engrenagens e que, para compreendê-lo, bastava entender cada peça que o formava. Como essa lógica também era aplicada à medicina, para que pudessem compreender o funcionamento do corpo humano como um todo, estudavam cada parte ou órgão isoladamente.

Esse modelo ganhou ainda mais força durante os séculos XIX e XX e teve suas bases sustentadas pela corrente positivista, que defendia a ciência como única fonte de obtenção do conhecimento verdadeiro e que negava argumentos sociais, ambientais, psicológicos e espirituais.

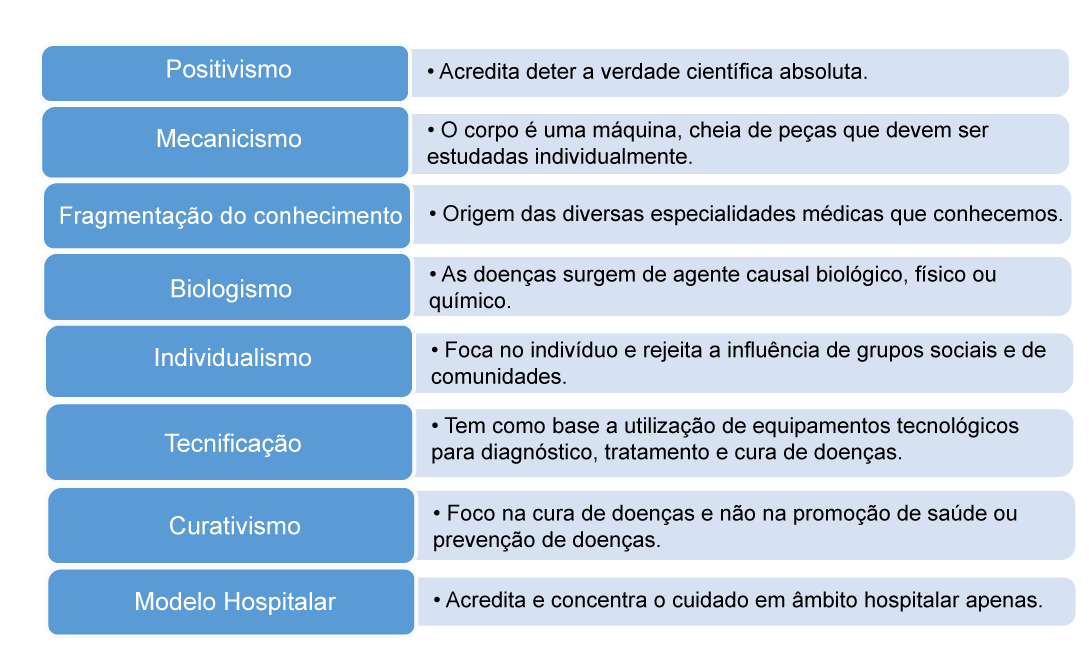

Um marco importante no desenvolvimento do modelo biomédico ocorreu em 1910 quando Abraham Flexner, um educador norte-americano, elaborou um relatório sobre o ensino da Medicina no país e provocou uma reforma no ensino da área. Essa reforma fez com que o modelo biomédico também ficasse conhecido como Modelo Flexneriano. Para que você entenda melhor as características dele, observe a Figura 1.12.

Assim, ao observarmos a Figura 1.12, podemos entender o modelo biomédico como um modelo mecanicista, que pode ser considerado reducionista por negar o indivíduo como um ser complexo e holístico, com características sociais, psicológicas e espirituais, e o resumir ao campo biomédico, atribuindo seus problemas de saúde a falhas nas “peças da máquina”, como se a saúde pudesse ser definida apenas pela presença ou pela ausência de doença.

A doença, nesse contexto, é encarada sempre como resultado de um agente causal (unicausalidade), como vírus, bactéria, agentes físicos (como fogo, radiação ou compostos químicos), más formações congênitas, entre outras causas similares.

Embora as ideias apresentadas pelo modelo biomédico pareçam distantes e ultrapassadas, ainda hoje podemos notar sua forte influência na formação de profissionais da saúde de diversas áreas do conhecimento, bem como sua aplicação nos serviços de saúde privados e públicos do Brasil e do mundo. Isso ocorre toda vez que, por exemplo, o enfoque da consulta, da avaliação clínica ou do tratamento proposto é exclusivamente baseado nos sinais e nos sintomas da doença, não levando em consideração o contexto em que o cliente está inserido, os aspectos culturais que o cercam, suas crenças e outras características sociais e demográficas importantes.

Reflita

É possível tratar a doença sem compreender quem você está tratando? Quais são os impactos que esse modelo, amplamente aplicado no passado, ainda traz para os dias de hoje?

Modelo de determinação social da doença

A ideia do modelo de determinação social da doença nasce junto com um movimento denominado Medicina Social, ainda no século XIX. Essa corrente afirmava, de maneira geral, que os indivíduos adoecem e morrem de acordo com suas condições de vida, de modo que eram considerados, então, os fatores sociais, culturais e econômicos.

Esse modelo era muito popular na Europa até meados de 1870, quando a ideia unicausal ganhou força e o modelo biomédico, que já estudamos, tornou-se hegemônico.

A ideia do modelo de determinação social é retomada mais tarde, mas fica restrita à área das ciências sociais e é ofuscada pelo modelo norte-americano flexneriano.

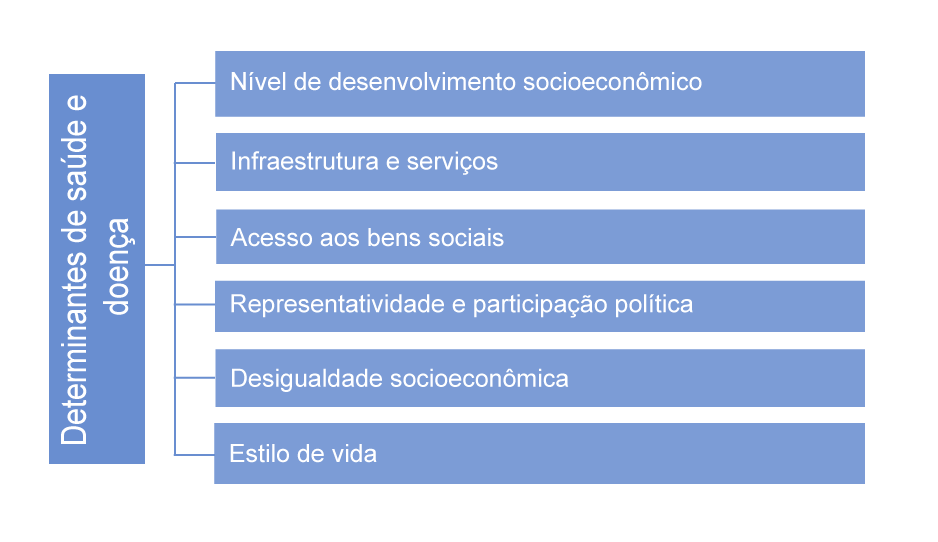

O modelo tem as classes sociais como importante pilar da investigação epidemiológica, ou seja, a condição social é um fator determinante para o conhecimento epidemiológico de uma população.

É essencial estudar os processos que impactam nas condições de vida de determinada população, pois saúde e doença passam a ser associadas às condições de vida e de trabalho dos indivíduos, e os aspectos sociais, políticos e econômicos são considerados determinantes no processo de adoecimento.

Exemplificando

Você sabia que as ideias do modelo de determinação social da doença serviram, por exemplo, para fortalecer os movimentos sanitaristas na década de 1970, o que impulsionou um novo campo de conhecimento, o da saúde coletiva? No Brasil, há também um grande movimento que pede pela reforma sanitária, sobretudo a partir da nova Constituição Federal de 1988, a qual estabeleceu saúde como direito de todos e dever do Estado e que direcionou as bases do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde.

Para que não haja mais dúvidas com relação às características dos dois modelos que estudamos até agora, vamos compará-los no Quadro 1.4.

| Determinação social da doença | x | Modelo biomédico |

|---|---|---|

| Movimento pela reforma sanitária | x | Valorização do complexo industrial |

| Verdade como processo | x | Provisoriedade – verdade absoluta |

| Valorização da psicologia e do cultural | x | Valorização da célula e da química |

| Valorização da atuação multiprofissional/interdisciplinar | x | Todo poder do médico |

| Valorização da pessoa como um todo | x | Valorização do conhecimento fragmentado |

| Permeabilidade/humildade | x | Onipotência |

| Flexibilidade | x | Rigidez |

| Pensamento crítico político | x | Alienação centro de saúde |

| Comunidade | x | Hospital/indivíduo |

| Inclui promoção da saúde | x | Só trata o doente |

| Educação como relação sujeito-sujeito, na relação médico-paciente | x | Educação como médico-sujeito e o paciente como objeto |

| Flexibilidade para outras racionalidades médicas | x | Fechamento para outras racionalidades (chamadas de charlatanismo) |

| Valorização da saúde pública | x | Negação da saúde pública |

| Determinação social | x | Determinação biológica |

| Modelo saúde coletiva brasileira | x | Modelo biomédico/flexneriano |

| Responsabilidade social | x | Culpabilização individual |

Modelo da história natural da doença

Ao avançarmos um pouco no tempo, mais precisamente até o período pós-Segunda Guerra Mundial, podemos observar que esforços coletivos, de diversas lideranças mundiais, resultaram na criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e, posteriormente, da Organização Mundial da Saúde (OMS). É nesse período também que o conceito de saúde é reformulado e ganha um significado mais abrangente: “saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não mera ausência de moléstia ou enfermidade” (PUTTINI, PEREIRA, OLIVEIRA, 2010).

Nesse contexto de mudanças conceituais e com base na obra Medicina Preventiva (LEAVELL; CLARK, 1976), surge o modelo da história natural da doença com uma explicação multicausal que leva em consideração três fatores principais para explicar o adoecimento: agente, hospedeiro e meio ambiente.

O reestabelecimento da saúde, nesse modelo, tem relação direta com a noção de prevenção dessas doenças por meio de ações que promovam saúde e previnam agravos do indivíduo e da coletividade.

Logo, podemos entender que, ao contrário do modelo biomédico, o modelo da história natural da doença considera fatores externos adicionais, de natureza social, política e cultural, que contribuem para o adoecimento.

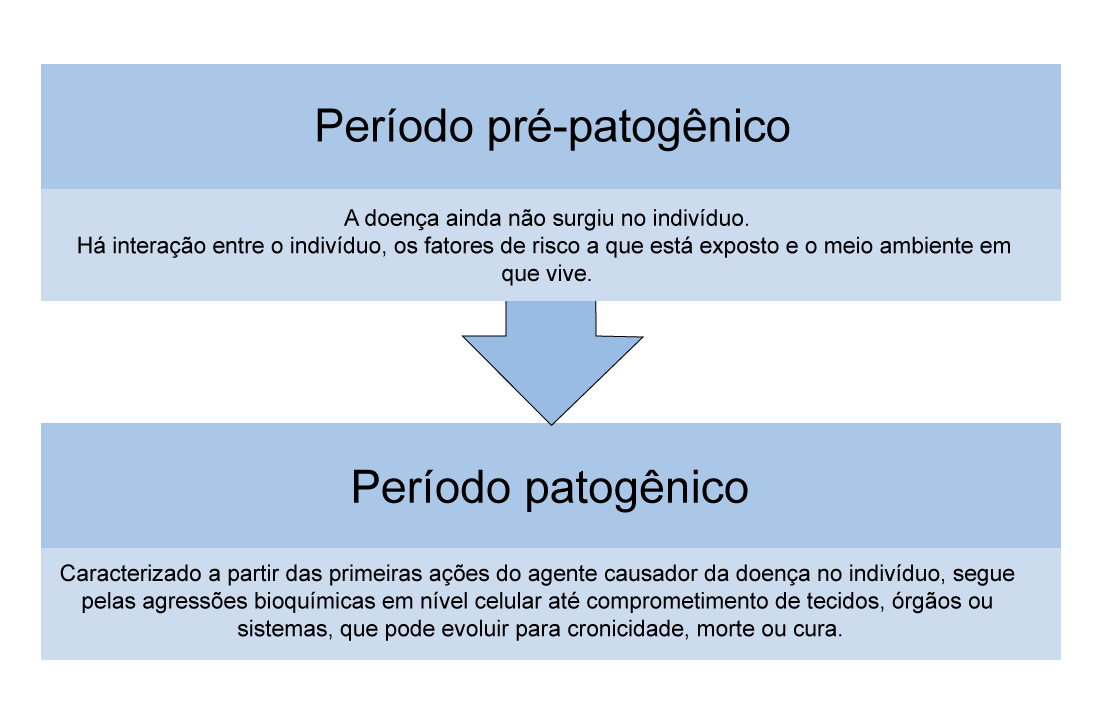

A história natural da doença ocorre em dois períodos distintos, o pré-patogênico e o patogênico. Vamos compreender esses dois momentos a seguir!

Período pré-patogênico

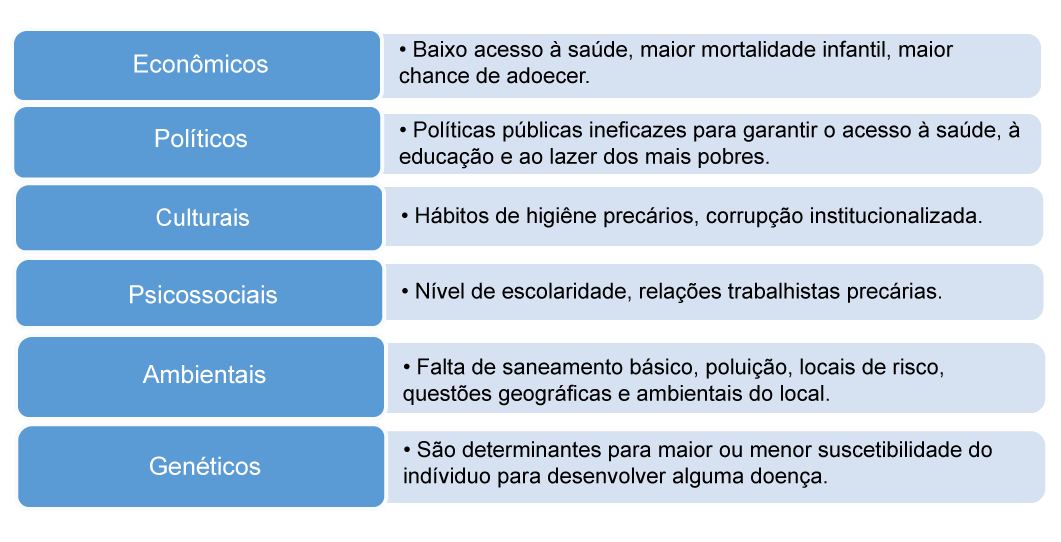

Compreende o período em que há interação dos condicionantes sociais e ambientais com o suscetível (o indivíduo). É a somatória das inter-relações entre os agentes etiológicos da doença, o indivíduo e todos os outros fatores envolvidos, sejam eles ambientais, sociais, políticos, econômicos e culturais e que resultarão na evolução da doença.

Essa combinação entre os fatores de risco e o indivíduo suscetível poderá impactar no desenvolvimento da doença e em sua gravidade, que vai da gravidade mínima até as situações de alto risco. Os principais fatores de risco estão descritos na Figura 1.14.

Período patogênico

Compreende o período em que a doença se implanta e evolui no indivíduo. Seu início se dá quando o patógeno exerce as primeiras ações no organismo afetado, inicialmente com perturbações de ordem bioquímica contra células, evoluindo para defeitos, que podem ser permanentes, para agravos crônicos, para a morte ou para a cura. Esse período é composto por quatro níveis de evolução (LEAVELL; CLARK, 1976).

- Interação estímulo-suscetível: nessa fase a doença ainda não se desenvolveu, porém já se fazem presentes todos os estímulos necessários para que ela ocorra.

- Alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas: a doença já está instalada, porém não há manifestação clínica possível de ser notada. Há interação bioquímica nos tecidos, mas não há sinais ou sintomas.

- Sinais e sintomas: é o estágio clínico com sinais e sintomas evidentes. A partir desse ponto, a doença pode evoluir para cura ou se tornar crônica; pode progredir para a invalidez ou até mesmo para a morte.

- Cronicidade: a evolução progressiva da doença pode causar cronicidade ou levar a lesões físicas incapacitantes por períodos variáveis, além de poder culminar em incapacidade permanente, em morte ou, em alguns casos, em cura.

Para compreender conceitualmente as principais diferenças entre os períodos pré-patogênico e patogênico, observe a Figura 1.15.

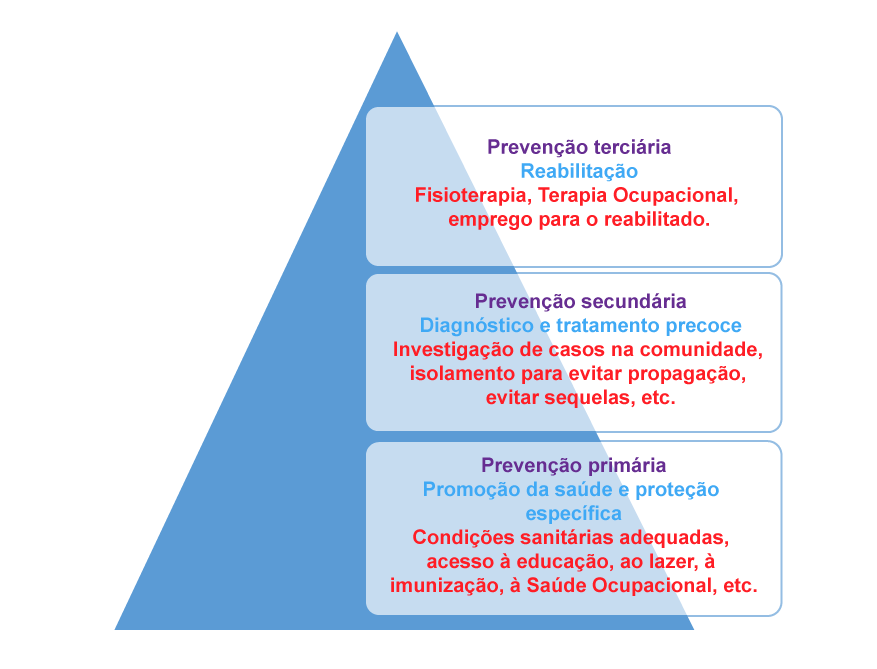

Conhecer a história natural da doença e as condições sociais, ambientais e econômicas que facilitam seu aparecimento na população é necessário para adotar medidas para preveni-la e para tratá-la. A prevenção nesse modelo ocorre em três etapas.

No período pré-patogênico, também conhecido como período de suscetibilidade, a prevenção primária se divide em promoção de saúde e proteção específica. A prevenção secundária ocorre já sobre a ação do agente causador da doença e inclui diagnóstico, tratamento precoce e prevenção de incapacidades; ela acontece no período patogênico, nas fases pré-clínica e clínica. Por fim, a prevenção terciária ocorre na fase de incapacidade residual, cujo enfoque envolve a reabilitação e a redução de incapacidades. Os níveis de prevenção são mais bem apresentados na Figura 1.16.

Educação e estratégias em saúde

Com a popularização da medicina preventiva no Brasil a partir da década de 40 do século XX, há a criação de serviços do Estado, como o Serviço Especial de Saúde Pública, que disseminava estratégias de educação em saúde, a exemplo das chamadas “campanhas sanitárias”, consideradas extremamente autoritárias e pautadas nas características do modelo biomédico tecnicista, já que considerava o indivíduo e a coletividade como passivos e incapazes.

Esse cenário autoritário se modifica, a partir da década de 1960, com movimentos sociais, como o Movimento de Educação Popular conduzido por Paulo Freire e que incentivava um processo educativo mais democrático e menos mecânico. Na área da saúde, esse movimento era chamado de Movimento de Educação Popular em Saúde e foi incorporado por profissionais da saúde insatisfeitos com o modelo antigo, que não atendia a necessidade, principalmente, das camadas mais pobres da população e que procurava incentivar e fortalecer os movimentos sociais e criar conexões entre o cuidado médico e as questões e características do cotidiano da população (GOMES; MERHY, 2011).

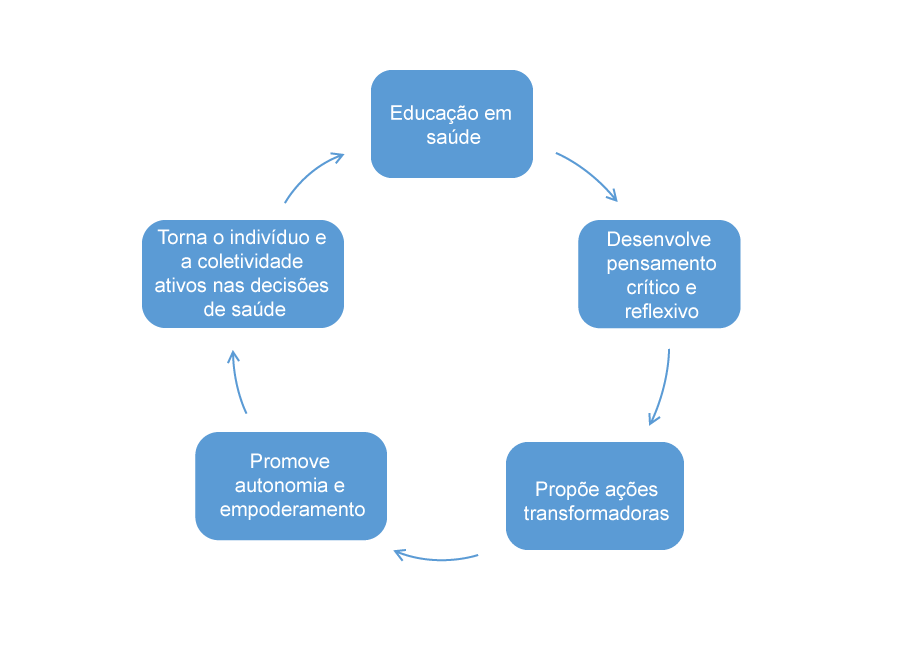

O Ministério da Saúde define educação em saúde como um processo educativo de construção de conhecimentos em saúde e determina um conjunto de práticas ao setor, as quais contribuem para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades (BRASIL, 2006).

Assimile

Conceitualmente, a educação em saúde se relaciona com a promoção de saúde e diz respeito a processos que englobam toda a população e seus hábitos de vida do dia a dia e não somente aquelas pessoas sob o risco de adoecimento. Logo, podemos entender que esse processo se aproxima de um conceito mais abrangente de saúde, pois se relaciona com a busca pelo bem-estar, que se pauta nos aspectos físicos, mentais, sociais, ambientais e pessoais.

Quando falamos em educação em saúde, podemos destacar três atores principais:

- Os profissionais da saúde: têm papel fundamental nos processos educativos e devem se utilizar das ferramentas adequadas para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz e empoderador.

- Os gestores de saúde: devem dar todo suporte e estrutura necessários para educação em saúde em todo seu processo.

- A população: necessita absorver os conhecimentos e aumentar sua autonomia.

No entanto, infelizmente, sabemos que, na prática, essa interação está ainda distante do ideal.

Para que seja efetivo, o processo de educação em saúde deve conduzir o indivíduo à autonomia e deve torná-lo capaz de tomar decisões que vão impactar, de maneira positiva, em seu estado de saúde. Podemos observar, de maneira prática, esse processo de emancipação e de empoderamento ativado pela educação em saúde na Figura 1.17.

Muito bem! Agora já sabemos que a educação em saúde é ferramenta indispensável na Atenção Primária em Saúde e, para que o processo de ensino-aprendizagem se concretize de maneira satisfatória, deve existir participação do educador e do educando, sendo resultado dessa interação, a construção do conhecimento em saúde e a transformação positiva das ações em saúde com impactos no coletivo e no indivíduo.

Conhecer estratégias que favorecem o processo educacional é fundamental e, para além disso, adotar práticas pedagógicas inovadoras de acordo com a necessidade e com o contexto do indivíduo são passos importantes para que ele adquira pensamento crítico-reflexivo e se torne ativo nas decisões que envolvem sua saúde.

As principais estratégias educativas utilizadas na Atenção Primaria à Saúde (APS) são as oficinas educativas, que podem envolver dinâmicas reflexivas e de criatividade, filmes e documentários, culinária saudável, jogos e dinâmicas em geral, palestras educativas, entre outras possibilidades (GUBERT et al., 2009).

As visitas domiciliares também configuram momento ideal para educar em saúde e não devem se restringir apenas às visitas de rotina nas casas dos usuários, mas devem, também, estenderem-se a visitas em instituições de ensino (escolas, creches, faculdades), empresas e outros estabelecimentos.

Outras estratégias ainda podem envolver produções artísticas, como dramatização, concursos de arte, artesanato, entre outras opções utilizadas amplamente em saúde mental, porém que também podem ser aplicadas a outras áreas. Para isso, basta que você, como profissional consciente e capacitado, seja capaz de compreender as necessidades e as características da população da qual irá cuidar.

Bom, agora você é capaz de compreender, por meio dos fatos históricos e conceitos apresentados até aqui, quais foram os principais modelos de saúde desenvolvidos e aplicados e quais são suas características. Aprendemos que o cuidado deve levar em consideração não apenas a doença do indivíduo, mas também e principalmente os aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais que o cercam. Essa é a única forma que temos de garantir um cuidado individualizado, integral e humanizado.

E não se esqueça: para além das obrigações do processo de cuidar, somos primeiramente agentes educadores e transformadores da saúde individual e coletiva!

Faça valer a pena

Questão 1

História natural da doença é o nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo

as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até às alteração que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte.

Sobre o modelo da história natural da doença, assinale a alternativa correta.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

Pois as medidas que envolvem reabilitação e redução de incapacidades adquiridas, por meio de fisioterapia, terapias ocupacionais e outros tratamentos, compreendem o último estágio da prevenção em saúde.

Questão 2

O modelo biomédico vê o corpo humano como uma máquina muito complexa, com partes que se inter-relacionam, obedecendo a leis natural e psicologicamente perfeitas. O modelo biomédico pressupõe que a máquina complexa (o corpo) precise constantemente de inspeção por parte de um especialista. Assume-se, assim, de modo implícito, que alguma coisa, inevitavelmente, não estará bem dentro dessa complexa máquina. Não fosse por isto, por que as inspeções constantes? O modelo biomédico não vê o corpo como uma máquina perfeita, mas como uma máquina que tem, ou terá, problemas, que só especialistas podem constatar.

Assinale a alternativa que apresenta características do modelo biomédico de cuidado.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

Pois o modelo biomédico tinha ideias positivistas (detenção da verdade científica absoluta); por estudar o corpo em segmentos, propiciou o surgimento de várias especialidades diferentes na medicina; e tinha o foco voltado para tratamento e cura de doenças apenas.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 3

Educação em saúde é o

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades.

Sobre a educação em saúde, assinale a alternativa correta.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

Pois educação em saúde é parte integrante e importante para promover a saúde para indivíduo e coletividade.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Referências

ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. 4. ed. Revisada e Ampliada. Rio de Janeiro: Editora Guanabara-Koogan, 2006. E-book.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde. Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: https://bit.ly/3biSR9t. Acesso em: 5 out. 2020.

CEBALLOS, A. G. C. Modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença, promoção de saúde. Recife: [s.n.], 2015. Disponível em: https://bit.ly/3o6yRvP. Acesso em: 5 out. 2020.

DA ROS, M. A. A ideologia nos cursos de medicina. In: MARINS, J. J. N.; REGO, S., LAMPERT, J. B.; ARAÚJO, J. G. C. (orgs.). Educação médica em transformação: instrumentos para a construção de novas realidades. São Paulo: Editora Hucitec, 2004. p. 224-244.

FALKENBERG, M. B. et al. Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 847-852, 2014. Disponível em: https://bit.ly/3vVu6Z0. Acesso em: 5 out. 2020.

GOMES, L. B.; MERHY, E. E. Compreendendo a educação popular em saúde: um estudo na literatura brasileira. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 7-18, 2011. Disponível em: https://bit.ly/3y0ukzE. Acesso em: 16 mar. 2021.

GUBERT, F. do A. et al. Tecnologias educativas no contexto escolar: estratégia de educação em saúde em escola pública de Fortaleza-CE. Revista eletrônica enfermagem, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 165-72, 2009. Disponível em: https://bit.ly/3f0X6ra. Acesso em: 16 mar. 2021.

KOIFMAN, L. O modelo biomédico e a reformulação do currículo médico da Universidade Federal Fluminense. Hist. cienc. saúde, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 49-69, 2001. Disponível em: https://bit.ly/3bf6W7K. Acesso em: 16 mar. 2021.

LEAVEL, H.; CLARK, E. G. Medicina Preventiva. São Paulo: Megraw-Hill, 1976.

MELO, M. A. N. et al. Visita à unidade de saúde por escolares: estratégia educativa para adesão ao programa de planejamento reprodutivo. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 93-98, 2012. Disponível em: https://bit.ly/2Q6SFTv. Acesso em: 4 out. 2020.

MOREIRA. T. C. et al. Saúde Coletiva. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.

PUTTINI, R. F.; PEREIRA JÚNIOR, A.; OLIVEIRA, L. R. de. Modelos explicativos em saúde coletiva: abordagem biopsicossocial e auto-organização. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 753-767, 2010. Disponível em: https://bit.ly/2R7HRF7. Acesso em: 5 out. 2020.

VASCONCELOS, E. M. Participação popular e educação nos primórdios da saúde pública brasileira. In: VASCONCELOS E. M. (org.). A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da Rede de Educação Popular nos Serviços de Saúde. São Paulo: Editora Hucitec, 2001.