Fonte: Shutterstock.

Deseja ouvir este material?

Áudio disponível no material digital.

Praticar para aprender

Caro aluno, nesta seção vamos conhecer melhor o desenvolvimento da saúde no Brasil, apreendendo o cenário dessa área no País e entendendo como aconteceu e acontece a promoção da saúde e o reconhecimento da população por parte das tecnologias utilizadas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e todos os recursos que a federação precisa para manutenção e acompanhamento epidemiológico em cada comunidade, em cada município ou estado.

Com isso, veremos também um cenário de saúde voltado, agora, à promoção em saúde e não mais apenas ao tratamento, que aguarda o adoecimento da população para iniciar o processo de cuidado. Para isso, será necessário entender o papel da atenção primária e o que a distingue das outras atenções, além de compreender o principal programa do SUS, a Estratégia Saúde da Família (ESF), um dos eixos centrais para que sejam atingidas as metas relacionadas à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da população. A ESF faz parte do programa saúde da família e, na sua criação, em 1994, foi chamada justamente de Programa Saúde da Família. Este surgiu com o objetivo de contribuir para a reorganização do modelo assistencial nacional e acabou sendo aprimorado e modificado, o que culminou até na alteração de seu nome, pois um programa tem começo meio e fim, e a estratégia (modelo) é contínua sem determinação temporal. Outro ponto importante é que os profissionais estão intimamente ligados a esse processo e devem ser preparados.

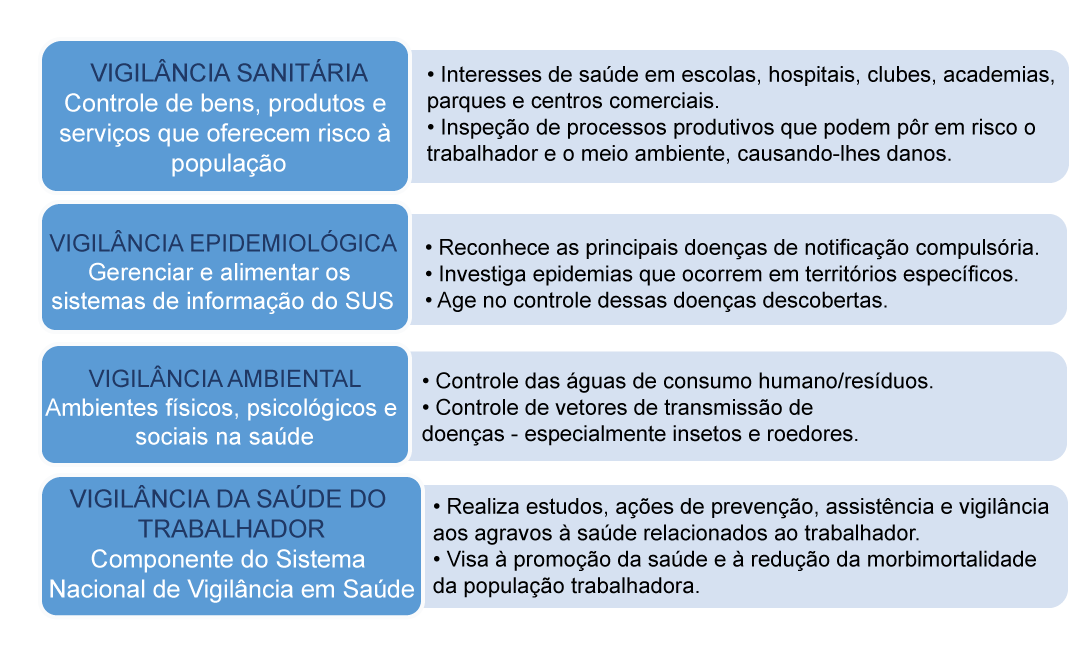

Em um terceiro momento, abordaremos a vigilância em saúde, cujo papel, como seu próprio nome evidencia, é o de vigiar a população por meio de dados epidemiológicos, os quais funcionam para criação de parâmetros e para tomadas de decisões, como controle de doenças, agravos, morbidades, mortalidade, letalidade, natalidade e determinantes para risco ou fatores de risco para o desenvolvimento e/ou prevenção de doença, entre elas doenças transmissíveis ou crônicas.

No último momento, trabalharemos determinantes para o desenvolvimento de doença; riscos e violência; e vulnerabilidade, realizando uma relação entre esses três fatores e os itens discutidos anteriormente na seção.

Agora você, estudante desta área, deve se preparar para ser um profissional de saúde e deve aprender a “ser” um educador em saúde, pois assim será mais bem reconhecido. Fica aqui, então, o desafio de conhecer nomes importantes da nossa história, os quais nomeiam nossas avenidas repetidamente, em todo o nosso País.

No intuito de trabalharmos os temas desta seção, considerando as possíveis atividades profissionais que futuramente você poderá vivenciar, continuaremos acompanhando o gestor de uma USF, que, no momento, está apresentando a unidade para novos agentes comunitários de saúde (ACS).

Assim, chegamos à situação-problema desta seção: nela, os ACS estavam conhecendo a unidade e sendo capacitados pelo gestor em seus primeiros dias. Durante esse treinamento, foi proposto um estudo de caso para a tomada de decisão e para o entendimento do tema. No estudo de caso, o gestor apresentou a seguinte história:

O ACS do território laranja estava voltando para sua USF quando se deparou com uma idosa caminhando assustada com o neto em direção à USF. O ACS então decidiu ajudar. Tomou a criança no colo e se dirigiu, com a maior velocidade possível, para sua unidade. Quando chegou lá, deparou-se com seu gestor, que perguntou o que estava fazendo e por que trouxera a criança para unidade. Após o atendimento e o encaminhamento para o serviço de emergência, o gestor chamou-o para conversar e explicou sobre os pontos incorretos de sua conduta.

Considerando as informações apresentadas e o que aprenderemos nesta seção, você, aluno, no lugar do gestor, como faria para explicar o porquê de a conduta estar incorreta e qual seria a melhor opção naquele momento?

Seja você um transferidor de memórias dos nossos verdadeiros heróis.

CONCEITO-CHAVE

A evolução do cenário da saúde no Brasil

O cenário de saúde deixa uma grande reflexão para nosso País, que ainda se encontra em pleno desenvolvimento, enfrentando uma realidade sanitária que compete com a imensidão territorial, com uma população de mais de 209 milhões de habitantes, com a provável prevalência de idosos em relação a crianças e com diversidades regionais variáveis, como as culturais e riscos de excesso e escassez, culminando com o agravamento dos processos de doenças e com a diminuição cada vez maior da meta de desenvolvimento de saúde e coletividade, temas já discutidos aqui juntamente com os conceitos de saúde pública e saúde da comunidade.

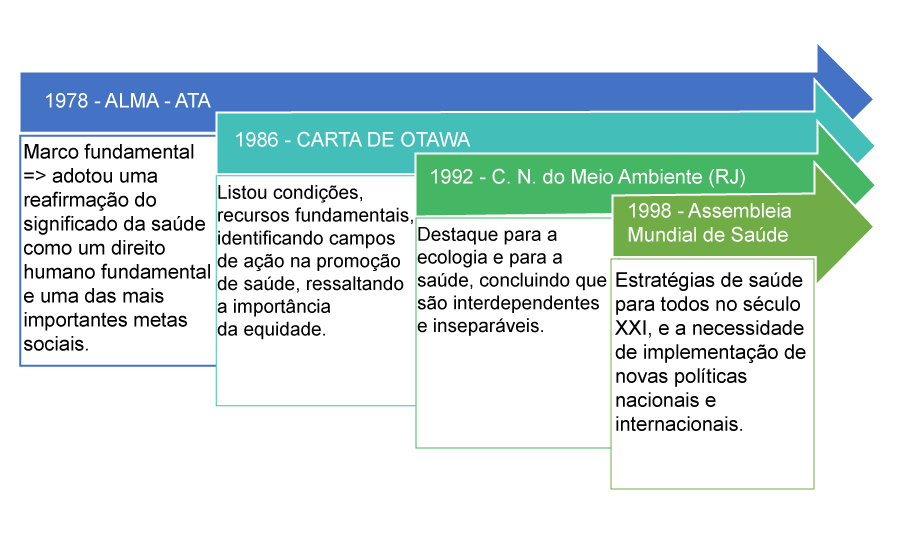

Nossa tecnologia teve grande desempenho no setor de saúde pública, principalmente no que se refere à vacinação, que tanto gerou desajustes e até mesmo revoluções (Revolução da Vacina, em 1904, por exemplo), devido à baixa compreensão da comunidade sobre o avanço na prevenção de doenças, principalmente por estar enriquecida por desavenças políticas e sociais. E não podemos esquecer de nomes importantes como Oswaldo Cruz (médico sanitarista), Rodrigues Alves (presidente do Brasil de 1902 a 1906) e Pereira Passos (prefeito do Rio de Janeiro na época) nem da grande contribuição tecnológica de controle e de prevenção às doenças infectocontagiosas que houve na época. Para entender o avanço do cenário da saúde, podemos observar a linha do tempo na Figura 1.5.

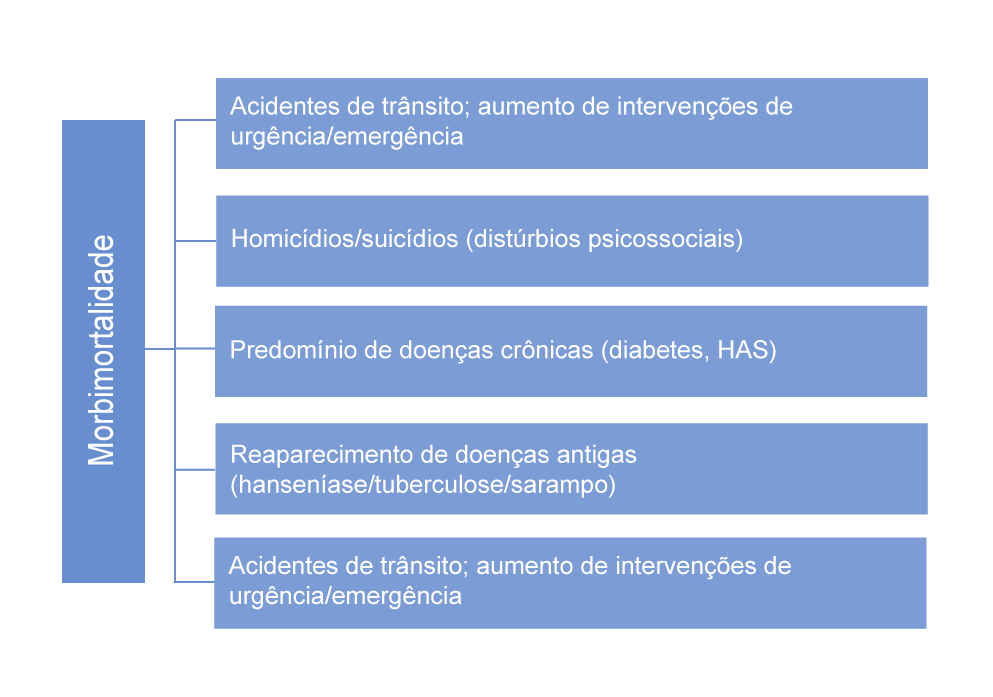

No modelo biomédico, tivemos avanços inegáveis, como o desenvolvimento farmacêutico, os métodos diagnósticos, o instrumental de ponta e o conhecimento genético (descoberta do genoma humano), aumentando, com isso, o controle das enfermidades. Mas, mesmo diante de tanta tecnologia, ainda estamos em busca do aprimoramento da saúde da comunidade, com maior qualidade no processo extrínseco e intrínseco de aquisição de saúde. Alguns detalhes podem ser discutidos, como o aumento de morbimortalidade no milênio (Figura 1.6):

Ainda vamos ter que entender melhor a desigualdade social e a interação ambiental para conseguirmos acelerar e evidenciar nosso processo de saúde.

Sabe-se que a tecnologia cresceu nas últimas décadas deste milênio, principalmente em relação à sanitização, a melhores condições de trabalho e a melhores condições de atendimento à saúde, o que com certeza explica o aumento na expectativa de vida, que segue aumentando, chegando a 72 anos e 5 meses para os homens e 79 anos e 4 meses para as mulheres. Entretanto, junto a essa notícia, vem também o desafio com a manutenção da saúde e da aposentadoria, cujas soluções deverão englobar, além da redução das desigualdades, reformas e busca por recursos para cuidar dos anos a mais de vida (IBGE, 2017).

Atualizando para a nova década que se inicia (2020), a expectativa de vida das mulheres aumentou para 79,9 anos e a dos homens manteve-se em 72,8 anos, já que podem ser observadas mais adversidades para o adulto jovem masculino, as quais são apresentadas na figura anterior. (IBGE, 2019).

Assim sendo, com essa parte do estudo, conseguimos entender que o SUS enfrenta uma transição ao tentar manter sua atenção integral, universal e equitativa.

Reflita

Como um País de grande área territorial, uma população imensa, com grande crescimento da população idosa, e ainda de problemas de saneamento básico e educação pode se manter mais saudável?

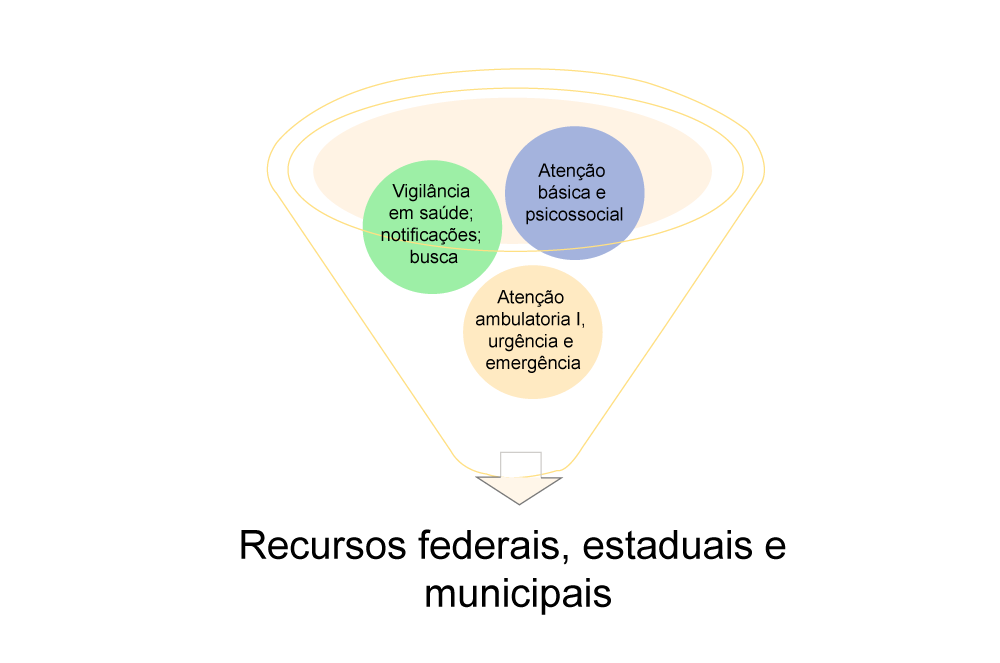

A fim de tentar restabelecer os meios para a manutenção de adequação da saúde, o sistema foi inundado por organizações consumidoras de planos privados, mas, mesmo assim, boa parte da população brasileira depende do SUS para fornecimento de medicamentos dispendiosos, para ações de vigilância sanitária e epidemiológica ou mesmo para ou mesmo para auxílio para as restrições de planos a doenças crônicas degenerativas, como o câncer e as doenças autoimunes, que dependem de serviços especializados e caros. Então, fica visível uma transição no País, afinal estamos passando por importantes mudanças sociais, demográficas, nutricionais (aumento do sobrepeso e da obesidade), de perfil epidemiológico (tripla carga de doenças, por exemplo: síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, etc., que necessitam de maiores recursos na federação). Essa relação é apresentada na Figura 1.7:

Enfim, a promoção da saúde leva a uma reflexão que está em constante movimento e que não tem finalização, pois precisamos sempre discutir sobre qualidade de vida e sobre ter uma relação harmoniosa com nosso meio ambiente, o que compete também à conservação desses recursos.

Atenção primária à saúde

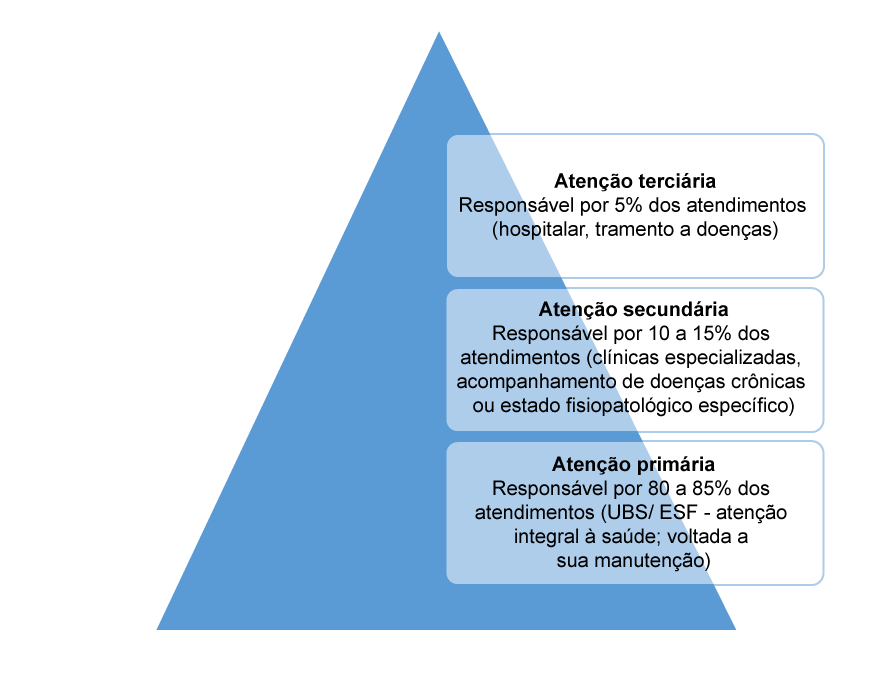

Com o intuito de entendermos a atenção primária, faz-se necessário desvincular os outros níveis de atenção, secundária e terciária, e, para isso, observaremos um modelo de demonstração do sistema de saúde e de seus níveis na Figura 1.8:

Observando essa pirâmide no que diz respeito à hierarquização das atenções, podemos perceber a importância, a resolubilidade e o peso que a atenção primária tem. Talvez exista a falsa ilusão de que a atenção primária estaria no ápice da pirâmide, no entanto ela se apresenta, na verdade, na base, como um alicerce para o modelo de saúde.

A atenção primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e no coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, [s.d.]a).

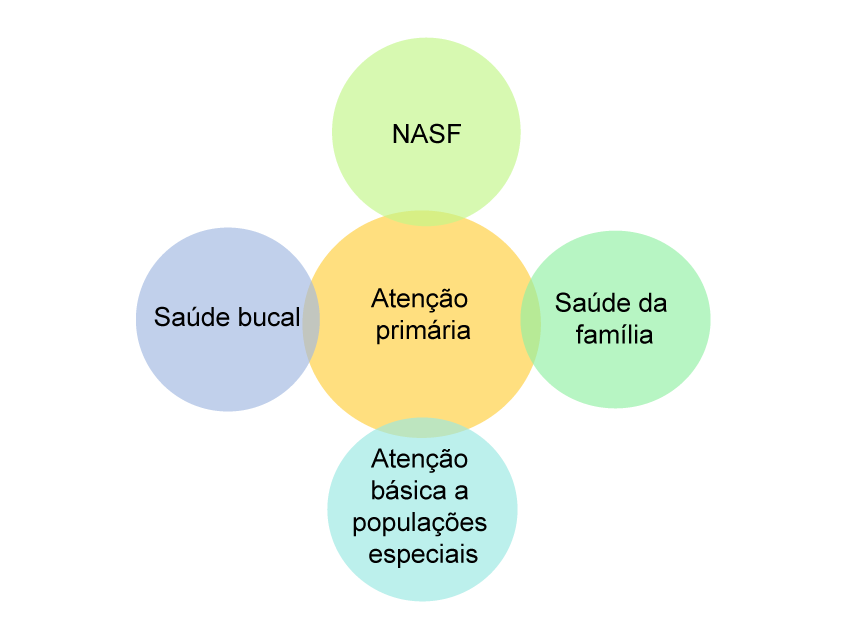

A atenção primária da saúde é a principal porta de entrada do SUS e foi desenvolvida sob a compreensão de uma natureza prática, científica e socialmente aceitável. Nesse contexto, temos como elementos essenciais a educação em saúde; o saneamento básico; o programa materno infantil/imunização e o planejamento familiar; a prevenção de endemias; o acompanhamento e o tratamento de doenças mais comuns; a promoção de uma alimentação mais saudável e a valorização das práticas complementares. A partir dessa determinação, a proposta seria a de organizar e de fazer funcionar a porta de entrada do sistema, como podemos observar na Figura 1.9:

Assimile

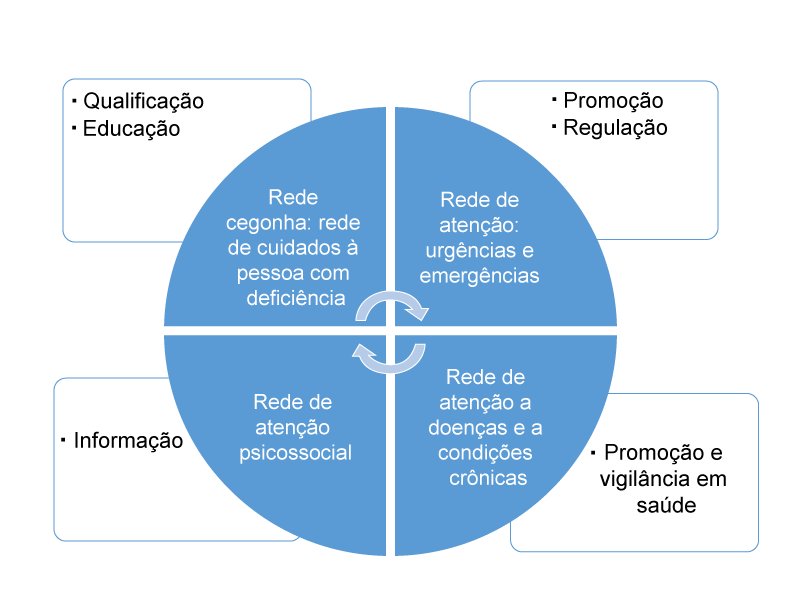

Redes de atenção à saúde: são “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, [s.p.]).

Então o cidadão que utiliza a rede tem direito ao atendimento no sistema de saúde, segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado.

Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.

Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.

Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu trata- mento aconteça da forma adequada.

Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.

Por se tratar de uma porta de entrada aos cuidados de saúde, foi necessário estabelecer uma conexão para o conhecimento da população sobre os vários atendimentos agora oferecidos. A partir desse momento, tivemos a inclusão da Estratégia Saúde da Família, que visa à reorganização das unidades de atendimento básicas. Agora a ESF consegue adentrar as casas da população indicando o caminho e as necessidades do atendimento. Várias derivações são necessárias para o aporte e para o funcionamento ideal, como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), agora chamado Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), e como os Agentes de Saúde, favorecendo um gerenciamento e uma importante relação custo-efetividade. Observe a Figura 1.10.

E o que seria o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF)? Como ele estaria atrelado à atenção primária e à ESF?

Para responder às perguntas, é preciso primeiro estudar esses conceitos. O NASF foi criado, em 2008, pela Portaria nº 154 e substituído pela 2ª Portaria do Ministério da Saúde, para ampliar a capacidade resolutiva das equipes do antigo PSF (agora chamado ESF) e para qualificar a atenção com vistas à integralidade. Ele utiliza os dados epidemiológicos, verifica as necessidades locais e seleciona as equipes de saúde que serão apoiadas.

Esses núcleos são compostos por equipes multiprofissionais que, juntamente com as equipes de ESF, com as equipes de atenção básica para populações específicas (por exemplo consultório de rua ou ribeirinhos e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde e saúde bucal, realizarão os processos de prevenção e de promoção à saúde em uma determinada área, sendo capaz de realizar discussões de casos clínicos, possibilitando, assim, a criação de um projeto terapêutico mais adequado e de melhor qualidade para o território e para a população. Os NAFS podem se dividir em três modalidades: as chamadas NASF 1, NASF 2 e NASF 3. Cada uma tem uma composição diferente e uma capacidade de atendimento diferente (maior ou menor). Vale ressaltar que o NASF-AB é uma alteração nominal para melhor adequação e para demostrar uma maior abrangência. Observe o Quadro 1.3:

| Modalidade | Número de equipes vinculadas | Somatória de cargas horárias profissionais |

|---|---|---|

| NASF 1 | 5 a 9 ESF e/ou eAB* | Mínimo de 200 horas semanais. Cada ocupação deve ter no mínimo 20h e no máximo 80h de carga horária semanal. |

| NASF 2 | 3 a 4 ESF e/ou eAB* | Mínimo 120 horas semanais. Cada ocupação deve ter no mínimo 20h e no máximo 40h de carga horária semanal. |

| NASF 3 | 1 a 2 ESF e/ou eAB* | Mínimo 80 horas semanais. Cada ocupação deve ter no mínimo 20h e no máximo 40h de carga horária semanal. |

Poderão comporto o NASF: médico acupunturista; assistente social; profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; médico homeopata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico geriatra; médico internista (clínica médica); médico do trabalho; médico veterinário; profissional com formação em arte e em educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde e com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, [s.d.]c).

É preciso lembrar que a instalação do NASF pelo município garante um repasse financeiro federal que auxiliará no processo da atenção primária, mas que a gestão desses profissionais fica a cargo do gestor municipal.

Estratégia Saúde da Família

É uma estratégia cuja origem é a reorganização da atenção básica, bem como a organização e o fortalecimento da atenção primária. Podemos considerá-la como um modelo assistencial escolhido para implementar a atenção básica. Sua principal proposta atualmente é a de aproximar a Unidade Saúde da Família (USF) à população, proporcionando acesso aos serviços e gerando vínculo com o usuário do SUS.

E o que é a USF? É uma unidade ambulatorial pública de saúde que realiza assistência nas especialidades básicas e que dispõe de ações de prevenção, de promoção, de diagnóstico precoce, de tratamento e de reabilitação. Deve ser reconhecida como o mais próximo de uma residência para o usuário. Atualmente o conceito de USF e de Unidade Básica de Saúde (UBS) estão intrinsecamente relacionados, pois, a partir da definição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), foi estabelecido que se deve implementar a ESF nas UBS, processo que as torna semelhantes às USF.

A ESF deve possuir:

uma equipe multiprofissional [...] composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

- Territorialização: é um dos principais avanços da implementação da ESF, pois demonstra um processo de descentralização da saúde, que visa atender as diferenças socioepidemiológicas das mais variadas regiões nacionais, levando-se em consideração que cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas (sendo 3.000 o número ideal). Além disso, deve-se observar o grau de vulnerabilidade populacional e devem-se considerar restrições geográficas e de acesso ao serviço de saúde e o perfil epidemiológico de morbimortalidade.

- Mapeamento: após a definição territorial, realiza-se o mapeamento, procedimento que consiste no estudo e na apreensão do território no qual cada agente comunitário de saúde (ACS) será alocado. Cada ACS deve construir um mapa que possibilite a identificação de casas, igrejas, creches, escolas, fábricas, microáreas de risco e outros pontos importantes (como pontos de venda de drogas, descarte de lixo irregular, áreas de enchentes, etc.), utilizando símbolos para melhor entendimento.

- O diagnóstico da comunidade: consiste em realizar um levantamento da mortalidade, da morbidade, da incidência e da prevalência de doenças, dos fatores de risco, do risco relativo relacionado a esses eventos, das internações, dentre outras análises epidemiológicas. E não se deve somente analisar doenças e seus agravos, mas se deve também abordar o perfil socioeconômico e sociocultural do território, a fim de entender as condições de moradia das pessoas, os hábitos, os costumes, o estilo de vida, a renda, a escolaridade, a religiosidade, o transporte, o lazer e o saneamento básico. Para esse controle, orienta-se que estes dados sejam cadastrados no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que possui um importante instrumento para monitorar o perfil epidemiológico e sanitário de um território e que permite à equipe planejar ações de educação e de priorização de atividades.

Vigilância em saúde

Agora vamos entender melhor as ações de promoção de saúde voltadas para a prática de atenção à saúde dos cidadãos brasileiros. Anteriormente, já vimos que a atenção primária em saúde teve que se desenvolver diante de muitas relações problemáticas, que incorporam a extensão territorial, a dimensão populacional e a assimilação do conhecimento precário de saúde. Então, agora, as redes de atenção à saúde proporcionam portas de atendimento à população e acompanhamento de suas famílias.

A vigilância em saúde por sua vez integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, como podemos observar na Figura 1.11 abaixo:

Podemos dizer, então, que a vigilância em saúde possui um papel de grande importância não só no que diz respeito à promoção de saúde e à prevenção de doenças com relação à população, mas também no planejamento, no auxílio do processo de territorialização, na epidemiologia, no ambiente, na saúde do trabalhador entre outros, realizando a vigilância e o acompanhamentos dos marcadores determinados pelo estado, pelo município e/ou pela USF.

Segundo Corvalan, Duarte e Vazquez (2014), diversas discussões foram feitas para motivar a população a compreender a necessidade de uma mudança ambiental, social, e econômica, mas ainda estamos em pleno desacordo com tais eventos.

Em 2012, essa visão foi reconhecida no documento final da Rio +20, em seu parágrafo 138: “reconhecemos que a saúde é uma condição prévia, um resultado de um indicador de três dimensões do desenvolvimento sustentável ... Estamos convencidos de que as medidas sobre determinantes sociais e ambientais de saúde tanto para pobres e vulneráveis como para toda a população, são importantes para criar sociedades, inclusivas, equitativas, economicamente produtivas e saudáveis” (ONU, 2012).

E, em 12 de julho de 2018, a Resolução nº 588 foi aprovada e foi instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde, fruto da mobilização do Conselho Nacional de Saúde (CNS) em defesa do SUS (ALMEIDA; SANTOS; SOUZA, 2018).

Saúde do trabalhador

A Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (VISATT) é um conjunto de ações feitas sempre com a participação dos trabalhadores e articuladas intra e intersetorialmente, de forma contínua e sistemática, com o objetivo de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes da saúde relacionados ao trabalho, cada vez mais complexo e dinâmico. (SAÚDE..., [s.d., s.p.], grifos do autor)

A especificidade de seu campo é dada por ter como objeto a relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias desenvolvidas com a participação dos trabalhadores em todas as suas etapas. Como componente da vigilância em saúde e visando à integralidade do cuidado, a VISAT [Vigilância em Saúde do Trabalhador] deve inserir-se no processo de construção da Rede de Atenção à Saúde, coordenada pela Atenção Primária à Saúde (VIGILÂNCIA..., [s.d., s.p.]).

Por meio desses recursos, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, juntamente com as políticas nacionais de saúde, possibilita a redução da morbimortalidade dessa população e orienta para a prevenção de agravos.

Violência, risco e vulnerabilidade

O termo vulnerabilidade sempre esteve ligado à fragilidade ou à suscetibilidade a problemas de saúde e, inicialmente, era associado à epidemia da AIDS, durante a qual se discutia a fração de grupos que poderiam ser suscetíveis à infecção ou que teriam potencial para danos à própria saúde. Também pode ser compreendido como área afetada por um determinante de risco. A partir disso pode-se dizer que essas conceituações se completam ou se autodefinem, tanto no que se refere à saúde humana quanto à ambiental, estando, de uma maneira geral, sempre associadas a processos de adoecimento.

Entretanto, vulnerabilidade também pode ser considerada em questões cognitivas (acesso à comunicação, processamento da informação e prevenção), comportamentais (desejos e capacidades do comportamento) e sociais (adoção de comportamentos de proteção). Assim, pode-se dizer que esse termo determina os diferentes riscos (evidências) de infecção, de doença e de morte. Ainda, a concepção de vulnerabilidade social também pode estar associada à ausência ou à precariedade de acesso, por exemplo, à renda e a provisões de vida. Enfim, a vulnerabilidade está ligada às políticas públicas para a garantia dos direitos de cidadania e é empregada desde 1980, época em que se iniciaram as pesquisas sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

Outro sentido que esse termo pode adquirir no contexto social tem a ver com a probabilidade de violência, que pode ser correlacionada às várias transformações da vida, por exemplo, as ocorridas na adolescência ou também as estimuladas por hábitos sociais, como o alcoolismo e o uso de entorpecentes/drogas. Nesse sentido, entende-se violência como uma situação em que um ou vários indivíduos agem de uma maneira direta ou indireta, causando danos a uma ou várias pessoas em níveis variados, seja em sua integridade física ou moral, seja em suas posses ou em suas participações simbólicas e culturais (MICHAUD, 1989).

O início da definição da política pública de assistência social aconteceu em meio a um cenário de conflitos e contradições, na sequência das normativas da política pública de saúde, em 2004. Instituída a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) ressaltando que a vulnerabilidade social, expressa por diferentes situações que podem acometer os sujeitos em seus contextos de vida, surgindo a partir desse momento, a capacidade de implementações de ações direcionadas a essa população (CARMO; GUIZARDI, 2018). A preocupação com a violência, então, está atrelada a consequências à integridade física, psicológica/emocional das pessoas, que geram um efeito nas demandas de serviço de saúde e nos custos sociais que delas derivam e que se tornam uma preocupação constante com propostas na promoção da saúde coletiva.

Como se pode perceber, o processo de formação e de instalação do novo modelo assistencial, colocado na atenção primária e que utiliza a ESF como mecanismo de modelo assistencial, sofre várias influências, iniciando com a Alma Ata, em 1978, e indo até a formação do PSF (hoje ESF), em 1994, a criação do NASF, em 2008, e as Políticas de Vigilância em Saúde, em 2018. Por fim, acredita-se que, a partir desta seção, pudemos entender o cenário atual da saúde nacional.

Faça valer a pena

Questão 1

A Estratégia Saúde da Família (ESF) possui um papel fundamental no modelo assistencial nacional atual e está cada vez mais presente no território nacional para disseminar atenção básica para diferentes populações.

A partir do contexto apresentado, podemos entender que a ESF:

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

Segundo o Ministério da Saúde, sua composição é multiprofissional e possui como composição mínima: “(I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, [s.d.]b).

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 2

A atenção primária é definida como o primeiro nível de atenção em saúde e

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte [positivamente] na situação de saúde [...] das coletividades.

Logo, podemos afirmar que, na sua composição, existem as redes de atenção:

- NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, equipe formada com a intenção de aprimorar e melhor a ESF.

- Saúde Bucal – Responsável integralmente pela ESF, fornecendo atendimento à população para saúde bucal.

- Atenção básica a populações especiais – Modelo assistencial criado para atender populações de rua e ribeirinha.

- ESF – Estratégia Saúde da Família, responsável por aplicar o modelo assistencial descentralizado e holístico.

- UBS – Unidade Básica de Saúde, compõe uma rede de atenção integrada ao processo saúde-doença.

Considerando o contexto apresentado e a avaliação das afirmativas, é correto o que se afirma em:

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

I. CORRETA, pois possui como função aumentar a capacidade de resolutividade da ESF.

II. CORRETA, já que se trata de uma rede de atenção incorporada à unidade e que dará suporte à ESF.

III. CORRETA, já que as necessidades dessas populações marginalizadas são diferentes das existentes em outros territórios.

IV. CORRETA, pois é o modelo assistencial escolhido para disseminar a atenção básica em território nacional.

V. INCORRETA, já que ela não é uma rede de atenção, mas um local físico.

Questão 3

A vigilância epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como:

- Fonte de reconhecimento das principais doenças de notificação compulsória.

- Geradora de investigação de epidemias que ocorrem em territórios específicos.

- Agente no controle dessas doenças descobertas.

Considerando o contexto apresentado e a avaliação das afirmativas, é correto o que se afirma em:

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

I. CORRETA, pois ela apresenta os dados de morbidade e de mortalidade de diversos agravos.

II. CORRETA, já que ela possui a capacidade de gerenciar e sintetizar esses dados, facilitando sua visualização.

III. CORRETA, porque é através da vigilância epidemiológica que é possível identificar o surgimento de novas doenças.

Referências

ALMEIDA, P. F. de; SANTOS, A. M. dos; SOUZA, M. K. B. de. (org.). Atenção Primária à Saúde na coordenação do cuidado em regiões de saúde. Salvador: EDUFBA, 2015.

ATENÇÃO Básica. Sesab, Salvador, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/2SoM33t. Acesso em: 15 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: https://bit.ly/3xNNjNQ. Acesso em: 29 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. PNAB – Política Nacional de Atenção Básica. Departamento de Atenção Básica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: https://bit.ly/3uvtQj5. Acesso em: 30 set. 2020.

CARMO, M. E.; GUIZARDI, F. L. O conceito de vulnerabilidade e seus sentidos para as políticas públicas de saúde e assistência social. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 3, mar. 2018. Disponível em: https://bit.ly/3h770Kz. Acesso em: 30 set. 2020.

CORVALAN, C.; DUARTE, E.; VAZQUEZ, E. Desenvolvimento sustentável e saúde: tendências dos indicadores e desigualdades no Brasil. Brasília: OPAS, 2014. Disponível em: https://bit.ly/3bcXcLv. Acesso em: 29 set. 2020.

FIGUEIREDO, E. N. de. Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família: diretrizes e fundamentos. Módulo Político Gestor. [S.l.]: UNA-SUS: UNIFESP, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3o0qIt8. Acesso em: 1 out. 2020.

FIOCRUZ. Vigilância em saúde. Pense – SUS, [S.l., s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/3h6tFH2. Acesso em: 29 set. 2020.

GABRIEL, C. G. et al. Cantinas escolares de Florianópolis: existência e produtos comercializados após a instituição da Lei de Regulamentação. Revista de nutrição, Campinas, v. 23, n. 2, p. 191-199, 2010. Disponível em: https://bit.ly/2RzMyHA. Acesso em: em: 29 set. 2020.

IBGE. Censo Agro 2017, [S.l.], 2017. Disponível em: https://bit.ly/33mLyJp. Acesso em: 29 set. 2020.

IBGE. Expectativa de vida dos brasileiros aumenta para 76,3 anos em 2018. Censo 2021, [S.l.], 28 nov. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3nWEjkY. Acesso em: 29 set. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estratégia Saúde da Família. Ministério da Saúde, Brasília, [s.d.]b. Disponível em: https://bit.ly/3o0wUkS. Acesso em: 29 set. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Núcleo Ampliado da Saúde da Família. Ministério da Saúde, Brasília, [s.d.]c. Disponível em: https://bit.ly/33pHEzO. Acesso em: 29 set. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O que é Atenção Primária? Ministério da Saúde, Brasília, [s.d.]a. Disponível em: https://bit.ly/3eqM3IQ. Acesso em: 29 set. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3b9WoqF. Acesso em: 29 set. 2020.

NONATO, L. O. F. et al. Estratégias de gerenciamento na Atenção Primária à Saúde em territórios de vulnerabilidade social expostos à violência. Rev. esc. Enfermagem USP, São Paulo, v. 54, 2020. Disponível em: https://bit.ly/3vHfGvo. Acesso em: 1 out. 2020.

OHARA, E. C.; SAITO, R. X. de S. Saúde da família: considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 2014.

RENAST. Diretrizes de implantação da Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS. Plataforma RENAST, [S.l., s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/3etcLRi. Acesso em: 7 out. 2020.

VIGILÂNCIA. Portal da Vigilância em Saúde, Belo Horizonte, c2020. Disponível em: https://bit.ly/3uGRDg9. Acesso em: 29 set. 2020.

VIGILÂNCIA em saúde do trabalhador. Plataforma RENAST, [S.l., s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/2PZV823. Acesso em: 15 mar. 2021.

YVES, M. A violência. São Paulo: Ática, 1989. (Série Fundamentos).