Fonte: Shutterstock.

Deseja ouvir este material?

Áudio disponível no material digital.

Praticar para aprender

Nesta Seção de encerramento da unidade falaremos do sistema digestório. Logo, compreenderemos a divisão anatômica e funcional desse sistema, conhecendo a formação de cada órgão e suas doenças mais relevantes.

Você já reparou na quantidade de medicamentos que existem para desconfortos digestivos nas farmácias? Já conheceu alguém que foi parar no hospital por sentir tanta dor na região abdominal e descobriu que eram apenas gases? O sistema digestório ganha nossa atenção quando sentimos fome, azia, constipação e indigestão. Mas o que pode causar todos esses sintomas? Como o que comemos influencia todo o nosso corpo?

Ao longo desta Seção, discutiremos conceitos importantes para a compreensão das indagações elaboradas acima. Deste modo, aprofundar-nos-emos em temas que vão desde a introdução do alimento à boca até a excreção das substâncias inconsumíveis.

Imagine que você estava se preparando para ir a uma festa de um amigo do seu filho, e, como sabe, a maioria das festas infantis tem bastante doce e alguns salgadinhos. Tudo o que você consegue pensar é que não há como as coisas darem errado. Mas, agora vamos olhar para o outro lado da festa, para o modo como foi feita toda a preparação para receber os convidados.

Michele é a mãe do aniversariante e resolveu que desta vez iria organizar o aniversário de 4 anos de Benjamin em casa. Para isso, encomendou doces e bolo de chocolate, e preparou cachorro-quente para todos. Mas, ao comprar as salsichas, não se atentou para a data de validade, e fez o cachorro-quente com salsichas vencidas. A festa aparentemente foi um sucesso: crianças felizes, muitos doces e, para finalizar, o famoso “Parabéns pra você”. No outro dia, Benjamin acordou reclamando que não estava se sentindo bem, relatou que estava com muito enjoo e começou a vomitar muito, o que evoluiu para um grande desconforto abdominal e diarreia. Porém, o que Michele não sabia é que não era só o Benjamin que estava se sentindo mal: você, seu filho e todos da festa estavam com os mesmos sintomas. Você consegue entender o que pode ter acontecido? O que aconteceu com o alimento dentro do sistema digestivo? Como o corpo detecta que o alimento está contaminado?

conceito-chave

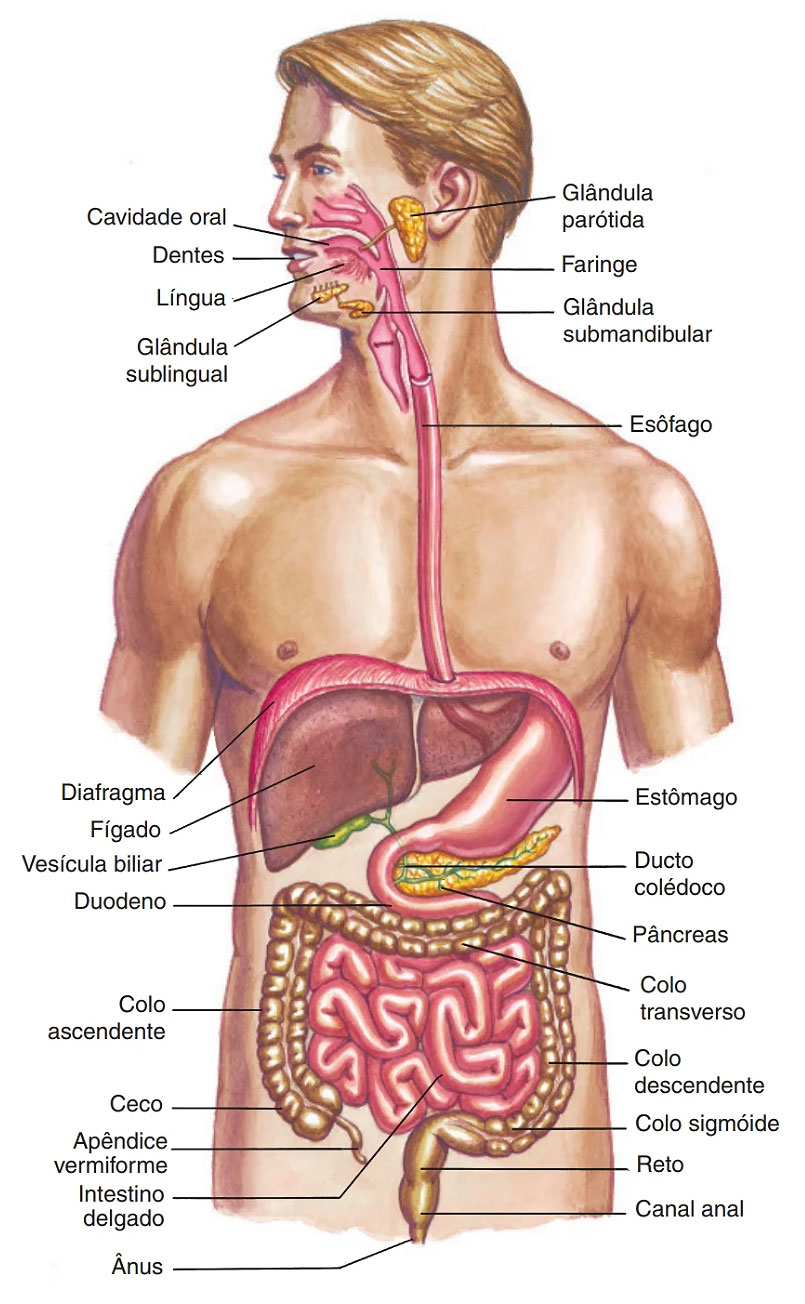

O sistema digestório apresenta dois grupos de órgãos que se completam. O primeiro é um longo tubo composto pelo trato gastrintestinal, e o segundo é denominado órgãos digestórios acessórios.

A principal função do sistema é transformar o alimento em partes menores que podem ser utilizadas pelas células do nosso corpo e separar o que não for usado para ser excretado. A função digestória pode ser dividia nos seguintes processos: ingestão, mastigação, deglutição, digestão, absorção, peristaltismo e defecação. A seguir, conheceremos cada uma dessas fases, quais as estruturas envolvidas e, ainda, quais doenças estão associadas a disfunções deste sistema.

- Cavidade oral

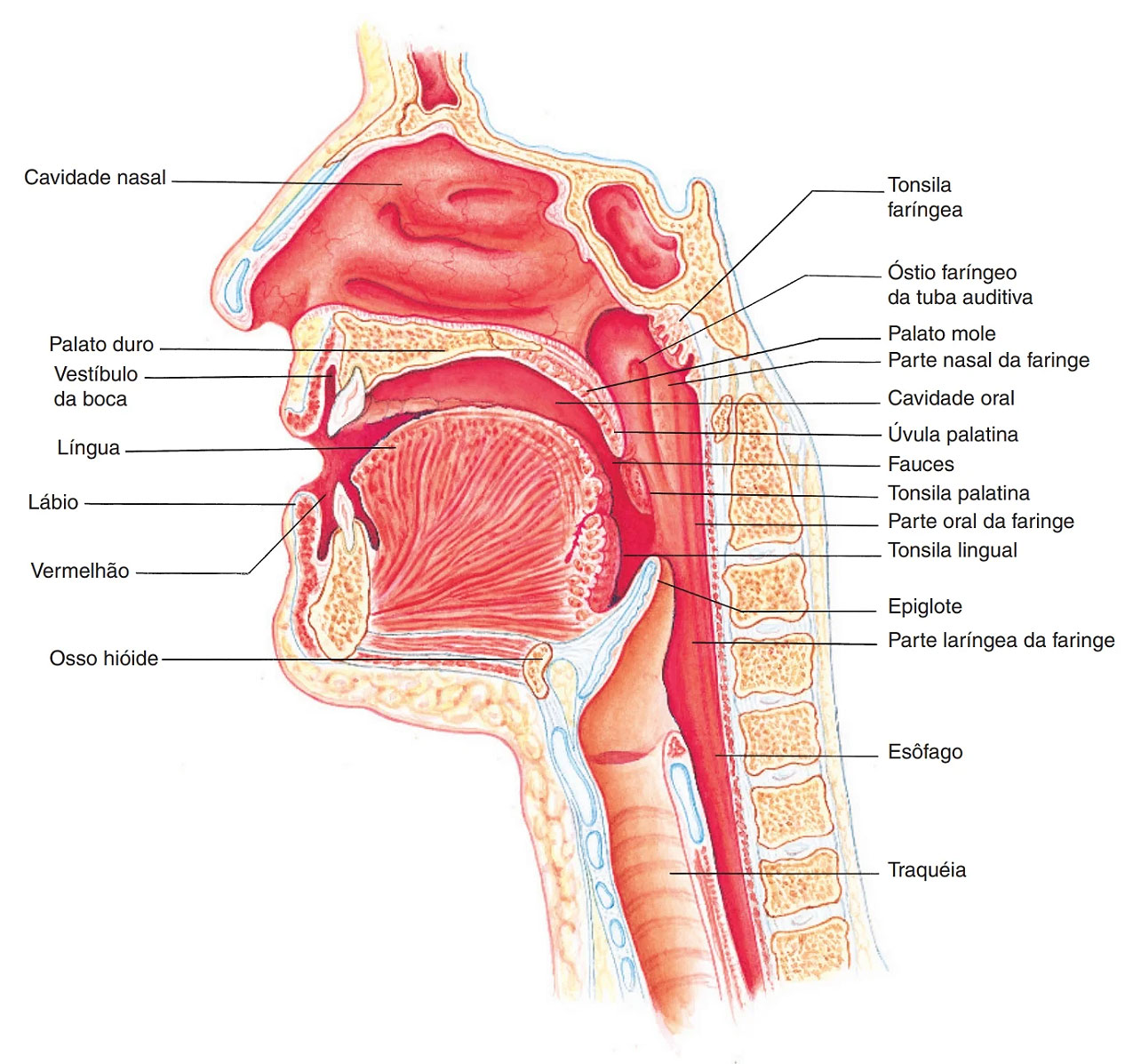

A cavidade oral é também conhecida como boca. Tem sua extensão dos lábios até a parte oral da faringe. É envolvida pelas bochechas. Em seu interior encontram-se os dentes, que salientam dos processos alveolares dos ossos maxilares e mandíbula. No teto, observa-se anteriormente o palato duro e, posteriormente, o palato mole e a língua que forma o assoalho desta cavidade (Figura 1.10).

O ser humano possui lábio superior e inferior que revestem a borda da boca. Por apresentarem uma mucosa transparente, os capilares sanguíneos são percebidos, alterando a cor dos lábios. Os lábios e a bochecha auxiliam no processo de mastigação, mantendo o alimento dentro da boca e o movimentando entre os dentes. Logo atrás dos dentes superiores está o teto da boca, formado por uma parte dura, pois é a junção de dois ossos: ossos das maxilas e ossos palatinos. Por essa razão, esta região é denominada palato duro. O teto da boca se estende até a parte posterior, formada por músculo, por isso apresenta uma consistência mole, sendo denominado palato mole. O palato mole apresenta uma ponta em sua extremidade chamada de úvula palatina (Figura 1.10), que, juntos, possuem uma função importante durante a deglutição, impossibilitando que alimentos e líquidos entrem na cavidade nasal e possam seguir para a faringe. No contorno da úvula palatina, em uma região de abertura para a parte oral da faringe, encontram-se as tonsilas palatinas, que são órgãos que participam do sistema linfático, responsável pela manutenção da nossa imunidade.

A língua, órgão acessório do sistema digestório, é composta por músculo estriado esquelético coberto por uma mucosa onde encontram-se distribuídas as papilas gustativas que nos permite sentir os sabores. É a língua que movimenta o alimento para ser macerado pelos dentes e empurra o bolo formado para a parte oral da faringe.

Os dentes pertencem aos órgãos acessórios, ficam inseridos através dos processos alveolares dos ossos maxilares superiormente e na mandíbula inferiormente. As gengivas são tecidos epiteliais que recobrem os processos alveolares, dando sustentação aos dentes. Eles desenvolvem um papel importante na transformação do alimento a ser digerido. Aqueles localizados na frente são os incisivos e servem para cortar o alimento; ao lado deles encontram-se os caninos, que perfuram o alimento, e, por fim, mais atrás estão os pré-molares e molares, que maceram o alimento. Até os 2 anos de idade, a criança tem aproximadamente 20 dentes denominados decíduos (dente de leite). Entre os 6 ou 7 anos de idade, eles são substituídos pelos dentes permanentes. Na fase adulta, somam-se cerca de 32 dentes.

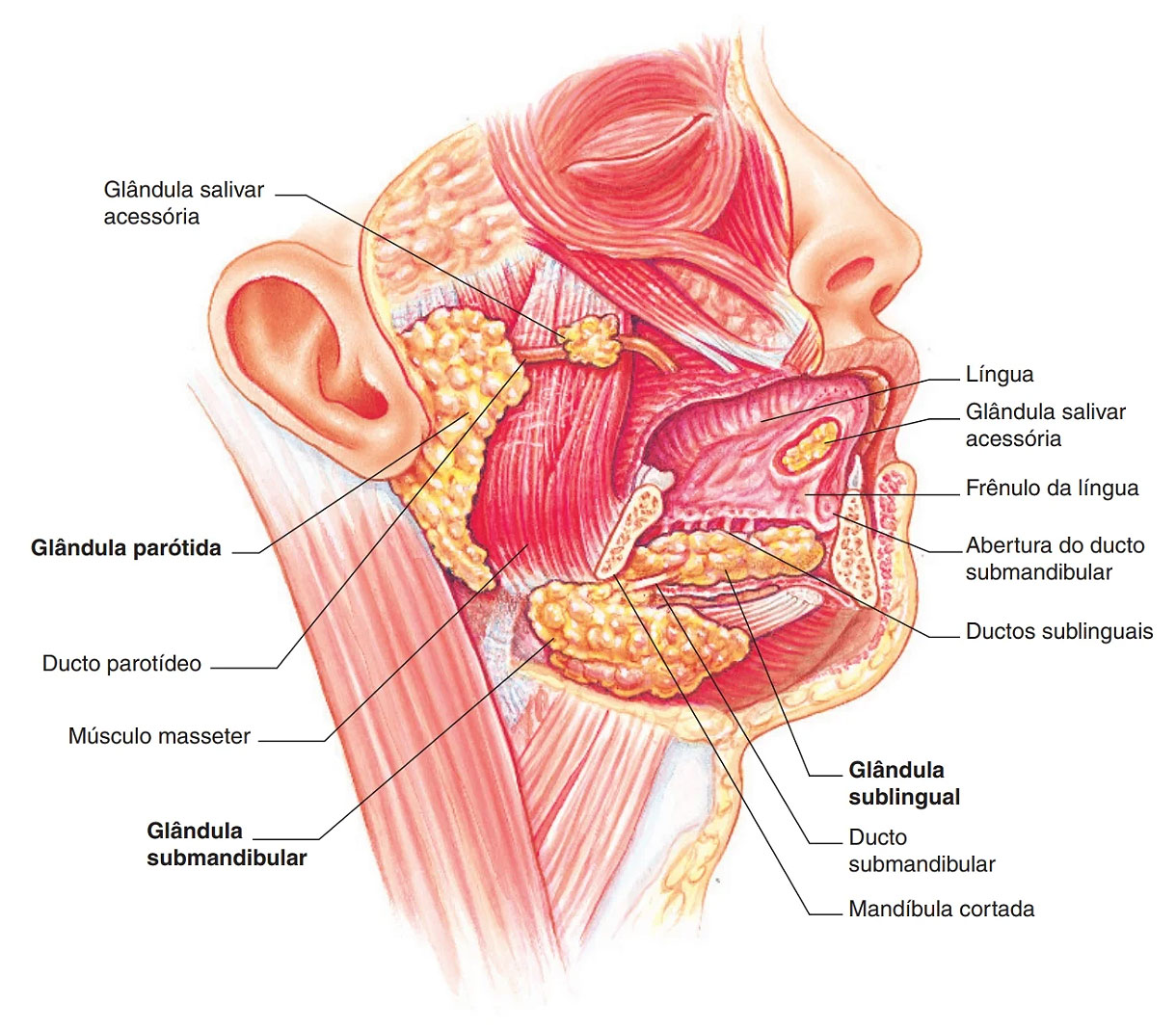

- Glândulas salivares

As glândulas salivares (Figura 1.11), órgãos digestivos acessórios, produzem e secretam um líquido lubrificante e com enzimas digestivas denominado saliva, encontrada na boca e na faringe. A saliva apresenta é composta de 99% de água e 1% de proteínas e íons. A água que compõe a saliva auxilia a dissolver os alimentos, facilitando sua deglutição. Além disso, há secreção da enzima digestiva amilase salivar, iniciando na boca a degradação dos carboidratos. Também ocorre a secreção da enzima lisozima, cuja função é proteger a mucosa da boca, minimizando possíveis infecções na boca ou na faringe.

São secretados até 2 litros de saliva por dia pelas glândulas salivares. A secreção salivar é controlada pelo sistema nervoso autônomo e a taxa de secreção pode variar, sendo menor durante o sono e maior quando há estímulo – este estímulo pode ser por introduzir o alimento a boca, pelo cheiro do alimento ou quando sentimos fome. Existe também uma produção aumentada de secreção salivar durante a fala, para lubrificação de toda a cavidade oral.

Os três pares de glândulas salivares estão localizadas fora da boca, mas possuem ductos que levam a saliva até a cavidade oral – um par de glândulas maiores e dois pares de glândulas menores. As glândulas parótidas são os maiores pares e estão localizados à frente e abaixo das orelhas, e posterior ao músculo masseter; elas possuem um ducto parotídeo (Figura 1.11) que atravessa o músculo masseter, perfura o músculo bucinador e se abre no nível do segundo molar superior, produzindo principalmente a saliva digestiva, contendo enzimas que participam da digestão. As glândulas submandibulares são menores e ficam localizadas na face interna da mandíbula, próximo ao ângulo da mandíbula; possuem o ducto submandibular (Figura 1.11) que atravessa o assoalho da boca e se abrindo próximo ao frênulo da língua, sendo responsáveis pela salivação lubrificante evitando o ressecamento da mucosa da boca. Porém, quando há estímulo, elas secretam saliva digestiva. Por fim, as glândulas sublinguais, que, assim como as glândulas submandibulares, também são menores e possuem a mesma função, mas estão localizadas logo abaixo da língua e possuem vários ductos sublinguais (Figura 1.11) que se abrem no assoalho da boca.

Histologia do trato gastrintestinal

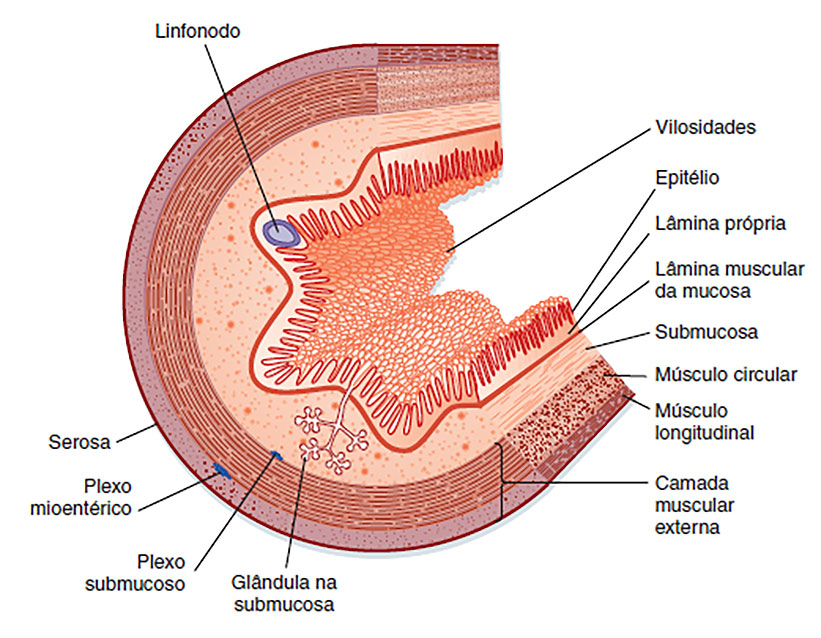

A parede do trato gastrintestinal possui quatro camadas de tecido, que inicia no esôfago e se estende até o ânus, sendo, de dentro para fora, constituída pela túnica mucosa, submucosa, muscular e serosa (Figura 1.12).

A parte que reveste internamente o trato gastrintestinal é a túnica mucosa, que possui três camadas, uma de epitélio, que fica em contato direto com o conteúdo interno do trato, outra camada de tecido conjuntivo frouxo para fixar o epitélio, e uma camada de músculo liso, que forma pequenas pregas na mucosa intensificando a absorção e facilitando a digestão.

A túnica submucosa é a camada que liga as túnicas mucosa e muscular. Na túnica submucosa encontra-se neurônios que são controlados pelo sistema nervoso autônomo (alguns pesquisadores chamaram estes neurônios de sistema nervoso entérico). Além disso, na túnica observam-se vários vasos linfáticos e sanguíneos.

A túnica muscular se consiste em sua maior parte de músculo liso, produzindo o peristaltismo, movimentos involuntários que auxiliam na quebra e mistura do bolo alimentar, e movem o quimo alimentar ao longo dos intestinos até o ânus. Somente na boca, faringe e parte superior do esôfago encontra-se atividade voluntária realizada pelos músculos estriados esqueléticos.

Por fim, a túnica serosa ou adventícia, a mais externa da parede do trato gastrintestinal, é formada de tecido conjuntivo e está presente somente no esôfago, na sua porção que passa abaixo do diafragma. Ela secreta um líquido que lubrifica o trato, permitindo que ele deslize sobre os órgãos adjacentes. Por esse motivo, esta túnica é conhecida como peritônio visceral.

- Faringe e esôfago

A faringe é uma estrutura que participa do sistema respiratório (detalhada na Seção 1.1) e do sistema digestório. Logo, quando o alimento é deglutido, sai da cavidade oral e entra na parte oral da faringe. Pelos movimentos das contrações musculares, o alimento desce pela parte laríngea da faringe e é direcionado para o esôfago (ver Figura 1.10).

O esôfago liga a faringe ao estômago. Sua localização inicial é atrás da traqueia, passando pelo mediastino e perfura o diafragma para chegar até o estômago. Apresenta em sua extremidade superior o esfíncter esofágico superior, constituído por músculos estriado esquelético e em sua extremidade inferior o esfíncter esofágico inferior, formado por músculo liso.

Assimile

Você sabia que as tonsilas palatinas eram chamadas de amígdalas? As tonsilas palatinas estão inseridas na parte oral da faringe e ajudam no combate de possíveis infecções por microrganismos que podem penetrar em nosso corpo pelo nariz ou boca.

- Estômago

O estômago está localizado logo abaixo do diafragma (ver Figura 1.15). Sua função é realizar a digestão tanto mecânica quanto química do bolo alimentar. Ele apresenta quatro regiões: cárdia, fundo, corpo e piloro. A região cárdia contorna a abertura do estômago com o esôfago, e a região pilórica fica entre o estômago e o duodeno (intestino delgado). Nessas duas regiões encontram-se esfíncteres, o esfíncter esofágico inferior, que evita o refluxo para o esôfago, e o esfíncter pilórico, que controla a passagem do quimo para o duodeno.

O estômago apresenta em sua forma duas curvaturas: uma curvatura gástrica maior e uma curvatura gástrica menor. O fato é que o estômago funciona como reservatório do alimento, dando tempo ao intestino de absorver os nutrientes necessários. Assim, quando nosso estômago está vazio, observa-se grandes dobras que são denominadas pregas gástricas que ficam achatadas quando ocorre o esticamento do estômago.

Na região do corpo e fundo do estômago encontram-se, em sua mucosa, as glândulas gástricas. Nelas há vários tipos celulares que formam o suco gástrico e o secretam no estômago, quais sejam: as células mucosas do colo, células principais, células parietais e células entereoendócrinas. A células mucosas do colo realizam a secreção de muco para proteger a parede do estômago da acidez do suco gástrico. As células principais secretam pepsinogênio, uma enzima gástrica que fica inativada quando o estômago está vazio. As células parietais produzem o ácido clorídrico, que é responsável em esterilizar o bolo alimentar e transforma o pepsinogênio em pepsina (forma digestiva ativa). Por fim, as células entereoendócrinas são produtoras do hormônio gastrina, que estimula a motilidade do estômago e a secreção de ácido clorídrico.

A parede do estômago é reforçada por músculo liso, o que torna possível contrações peristálticas mais fortes, amassando e misturando o bolo alimentar ao suco gástrico, produzindo assim o quimo (líquido espesso), ocorrendo o esvaziamento gástrico, levando o quimo para o duodeno.

- Pâncreas e fígado

O pâncreas e o fígado são órgãos acessórios do sistema digestivo que estão intimamente ligados com a digestão que ocorre no duodeno.

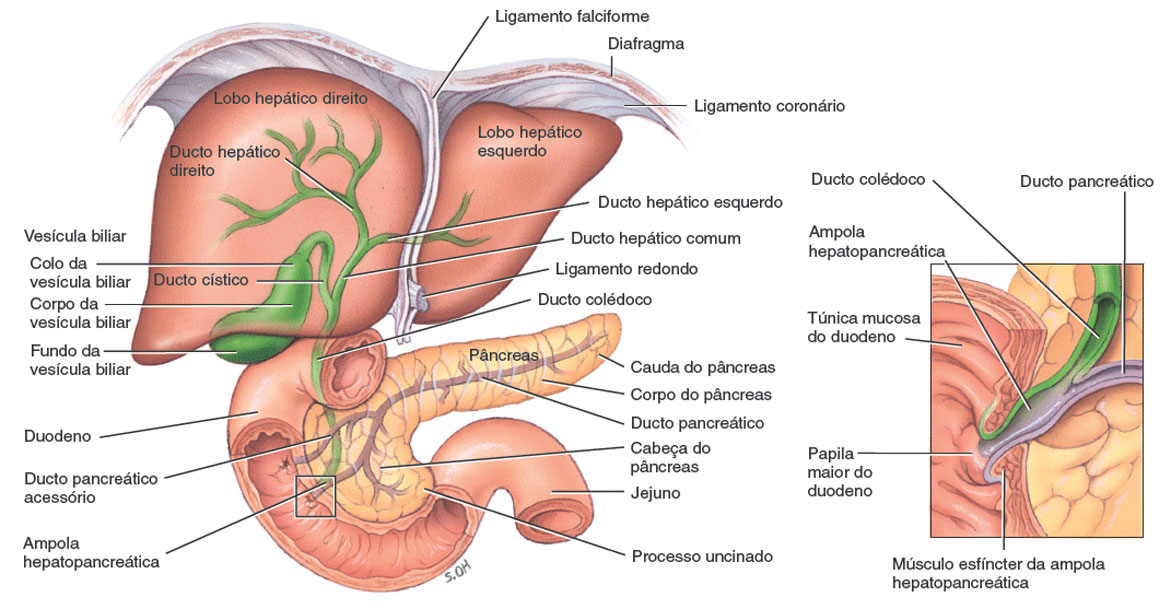

O pâncreas está localizado atrás do estômago (ver Figura 1.15) e possui função exócrina e endócrina. Nesta Seção, vamos falar somente da sua função exócrina, que produz e secreta o suco pancreático no duodeno através do ducto pancreático (Figura 1.13). O suco pancreático é secretado pelas células dos ácinos, e é constituído de água, sais, enzimas e bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio neutraliza o pH ácido proveniente do suco gástrico, protegendo, assim, a mucosa do duodeno. Das enzimas contidas no suco pancreático, podemos encontrar a amilase pancreática que degrada os carboidratos, a tripsina e a quimiotripsina, que, somente após se tornar ativa no duodeno, degrada as proteínas, e a lipase pancreática, que degrada os triglicerídeos.

O fígado fica logo abaixo do diafragma (ver Figura 1.15) e é dividido em quatro lobos hepáticos: lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. O lobo direito é separado do lobo esquerdo pelo ligamento falciforme, que também ajuda a fixar o fígado à parede anterior do abdome – este ligamento continua na parte superior do fígado, se juntando ao ligamento coronário que fixa o fígado ao diafragma (Figura 1.13).

O aporte sanguíneo do fígado é proveniente da artéria hepática, que carrega sangue oxigenado da artéria aorta, e a veia porta hepática, que transporta o sangue venoso rico em nutrientes vindo do sistema digestivo, pâncreas e baço. Tanto o sangue arterial quanto sangue venoso drenam para os sinusóides hepáticos, uma rede de capilares que passa pelos hepatócitos, células do fígado com função diversificada, como endócrina, metabólica e de secreção. Assim, após contemplar os hepatócitos, esses capilares se juntam à veia central que drena para as veias hepáticas, que por sua vez desembocam na veia cava inferior, cujo destino é o átrio direito do coração.

Na face inferior do fígado está localizada a vesícula biliar (Figura 1.13), que tem a tarefa de armazenar a bile. A função da bile é emulsificar a gordura para que ela possa ser digerida pelas enzimas. Ela é produzida nos hepatócitos e coletada pelos canalículos biliares e depois continuam para os ductos biliares que se juntam em ductos hepáticos direito e esquerdo, saindo do fígado pelo ducto hepático comum. E, assim, o ducto hepático comum se conecta ao ducto cístico, formando o ducto colédoco, que encontra o ducto pancreático, dividindo a mesma entrada com o duodeno. Logo, o ducto colédoco libera a bile no duodeno quando este está cheio; se não houver, porém, quimo no duodeno, o esfíncter hepatopancreático se fecha e a bile retorna ao ducto cístico e entra na vesícula biliar.

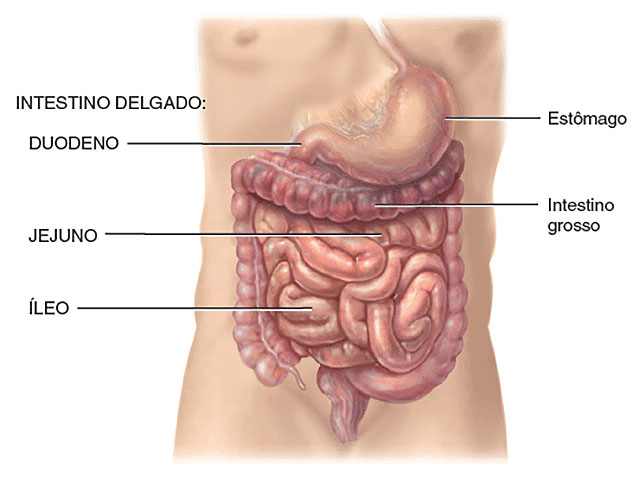

- Intestino delgado

O intestino delgado mede aproximadamente 3 metros de comprimento, sendo responsável pela digestão e grande parte da absorção dos nutrientes, e é composto por três partes: duodeno, jejuno e íleo (Figura 1.14). O duodeno é a sua menor porção, medindo cerca de 25 cm, sendo o local em que ocorrerá grande parte da degradação das grandes partículas dos nutrientes do quimo que veio do estômago. O Jejuno mede mais ou menos 1 metro e a parte final do intestino delgado é o íleo que mede 2 metros e se une ao intestino grosso pela papila ileal.

Na parede do intestino delgado estão espalhadas células absortivas que apresentam microvilosidades que possibilitam a absorção dos nutrientes do quimo. De certa forma, a mucosa do intestino delgado apresenta glândulas intestinais que secretam suco entérico, que contém algumas enzimas que completam a digestão e ainda secretam alguns hormônios, como secretina, que estimula a secreção do suco pancreático, e a colecistocinina (CCK), que estimula a secreção do suco pancreático e promove a contração do músculo liso da vesícula biliar para a secreção da bile, e ainda inibe o esvaziamento gástrico, induzindo a sensação de saciedade. E, finalmente, no duodeno há glândulas duodenais que secretam muco alcalino, neutralizando a acidez do suco gástrico.

- Intestino grosso

O intestino grosso mede cerca de 1,5 m de comprimento, e apresenta como função finalizar a absorção de água ou pequenos nutrientes e formar e excretar as fezes. Apresenta quatro divisões: ceco, colo, reto e canal anal (Figura 1.15). O ceco se comunica com o íleo através da papila ileal, e, logo abaixo do ceco, encontra-se o apêndice vermiforme. Ao contrário do que se acredita, o apêndice vermiforme possui uma função importante, porque contém vários nódulos linfáticos que desempenham um papel na resposta imune.

O colo do intestino grosso é dividido em quatro regiões: colo ascendente, localizado do lado direito do abdome, que se transforma em colo transverso, que atravessa para o lado esquerdo e desce pelo colo descendente e o colo sigmoide, que, por sua vez, começa no osso do ílio do quadril e termina à frente do osso sacro como reto. O reto recebe o nome de canal anal nos últimos 2 a 3 cm terminais e sua abertura para o exterior é denominada ânus. O ânus possui dois esfíncteres com função de controle da defecação, um de controle involuntário, esfíncter interno do ânus e um outro de controle voluntário, esfíncter externo do ânus.

Deglutição e motilidade do trato gastrintestinal

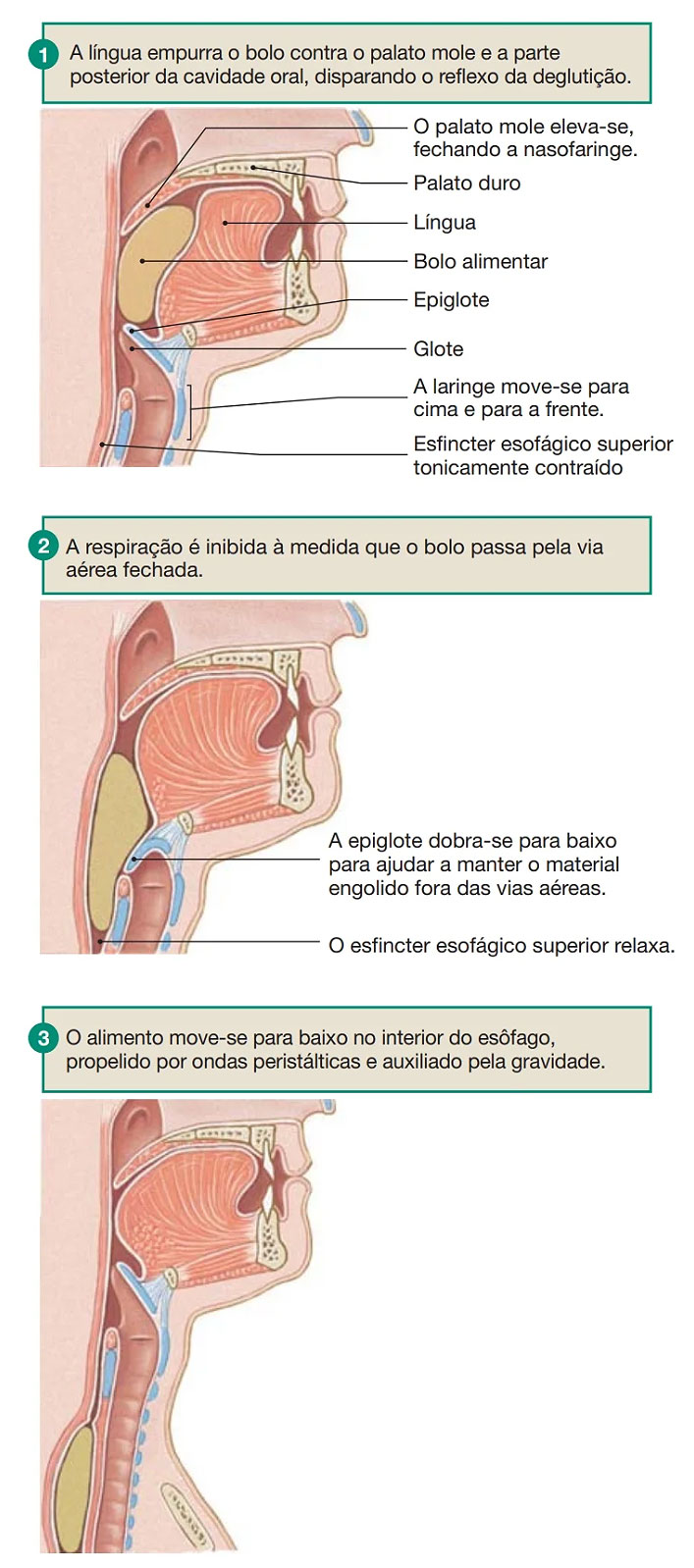

A deglutição é um movimento mecânico que empurra o bolo alimentar da boca para a faringe, esôfago e estômago. Sendo assim, é dividida em três fases: (1) voluntária, (2) faríngea e (3) esofágica (Figura 1.16).

A fase voluntária da deglutição acontece logo após o bolo alimentar ser formado. A língua se movimenta para cima e para trás, pressionando o bolo através do palato duro e o empurrando para a parte posterior da boca para entrar na parte oral da faringe. Quando o bolo alimentar entra na parte oral da faringe, a respiração é interrompida, pois o palato mole e a úvula fecham a passagem da parte nasal da faringe e a epiglote tampa a laringe para evitar que o alimento ou líquidos entrem na traqueia. Logo, inicia-se a fase faríngea, que é um ato involuntário, no qual a contração de músculos lisos da faringe empurra o bolo para o esôfago, abrindo, assim, as vias aéreas novamente. A fase esofágica, também involuntária, é aquela em que movimentos peristálticos empurram o bolo até o estômago.

O trato gastrintestinal possui duas maneiras de conduzir o alimento: segmentação ou peristaltismo. A contração de segmentação é o movimento em que o quimo se desloca para frente e para trás, favorecendo sua mistura com as enzimas digestivas. Além de colaborar com o processo de absorção dos nutrientes, esse tipo de movimento segmentado ocorre principalmente nos intestinos. Os movimentos peristálticos são ondas de contrações involuntárias que empurram o conteúdo do trato gastrintestinal em um sentido apenas, forçando-o sempre a seguir em frente. Essas ondas de contração muscular acontecem no esôfago, estômago e intestinos.

Digestão e absorção intestinal

A digestão, no intestino delgado, é dividida em duas partes: mecânica e química. A digestão mecânica é o processo referente à motilidade intestinal que ocorre, primeiramente, por movimentos segmentados que misturam o quimo às enzimas digestivas para favorecer a absorção dos micronutrientes, mas este movimento não empurra o quimo ao longo do intestino. Nesse caso, após ocorrer toda a absorção necessária, os movimentos peristálticos iniciam e deslocam o quimo até a porção final do intestino delgado, o íleo. A digestão química ocorre através de enzimas que são liberadas no intestino delgado provenientes do suco pancreático, bile e suco entérico, que juntos realizam a degradação dos carboidratos, proteínas e lipídeos, transformando esses nutrientes em partículas menores prontas para ser absorvidas pelo organismo.

Porém, ainda sobram alguns restos de carboidratos e proteínas para serem degradados. Ocorre no intestino grosso a finalização da digestão, por meio da ação de bactérias que residem no colo do intestino que provocam um processo de fermentação dos carboidratos e proteínas restantes.

E, para finalizar, após os macronutrientes ingeridos se transformarem em micronutrientes, inicia-se o processo de absorção. Aproximadamente 90 % da absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado e somente 10 % ocorre no estômago e intestino grosso. A absorção dos nutrientes se dá com a passagem de pequenas moléculas através da mucosa para os vasos sanguíneos e linfáticos. No intestino delgado a absorção pode ser feita por osmose, difusão simples e facilitada e por transporte ativo – cada meio de absorção é usado para a absorção de monossacarídeos, aminoácidos, lipídeos, sais biliares, vitaminas, íons e água. Já no intestino grosso ocorre a absorção de água e íons.

O quimo leva aproximadamente de 3 a 5 horas no intestino delgado para sofrer as ações da digestão e ser absorvido, e no intestino grosso permanece de 4 a 10 horas, se tornando sólido e formando as fezes.

Exemplificando

Quando o bolo alimentar entra no estômago o esfíncter esofágico inferior se fecha impedindo que o bolo alimentar do estômago não retorne para o esôfago durante o processo de digestão, este músculo liso fica entre a parte inferior do esôfago e a região cárdica do estômago. No entanto, durante a digestão no estômago, ocorre formação de gases que podem gerar uma pressão a ponto de abrir o esfíncter esofágico inferior e sair pela boca, emitindo muitas vezes um som, este evento é conhecido como arroto.

Doenças relacionadas ao sistema digestório

- Flatulência

São gases formados a partir da fermentação que ocorre no colo do intestino grosso que, quando em excesso, causam incômodo abdominal e, quando são liberados, podem causar mau cheiro e barulho.

- Úlcera péptica

Úlceras são danos ocasionados pela acidez do suco gástrico, corroendo a parede do trato gastrintestinal. Em alguns casos pode haver sangramento ou perfuração da parede. Podem ser chamadas de úlceras gástricas, quando presentes no estômago, e úlceras duodenais, caso se apresentem no duodeno. Sintomas: dor crônica.

- Pedras na vesícula

A formação das pedras se dá com a precipitação de fluidos digestivo na bile, bloqueando o ducto cístico. Muitas vezes há necessidade de cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Sintomas: pode não apresentar sintomas, mas é comum uma dor aguda insuportável.

- Pancreatite

Processo inflamatório do pâncreas causado pelas suas enzimas digestivas. Sintomas: dor na parte superior do abdome, náuseas e febre.

- Cirrose hepática

É uma inflamação crônica do fígado, causando a insuficiência hepática. Sintomas: cansaço, fraqueza, perda de peso e, em estágios mais avançados, o paciente pode desenvolver icterícia, sangramento gastrintestinal, inchaço abdominal e confusão mental.

Reflita

Você sabe como ocorre a defecação? Na parede do reto há terminações sensitivas de neurônios que são ativados quando ocorre distensão da parede iniciando um reflexo da defecação e esvaziamento do reto. Mas, e se você não estiver no local adequado para evacuação? Existem dois esfíncteres que controlam a defecação, o esfíncter interno do ânus que é controlado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, um sistema involuntário, e o esfíncter externo do ânus que é controlado pelo sistema nervoso somático, que é voluntário. Assim, se você sentir a sensação de evacuar, mas não estiver no local adequado, basta ativar o esfíncter externo do ânus.

Após o estudo da anatomia e fisiologia digestória, concluímos a primeira unidade deste livro. Ao longo desta Seção, abordamos as estruturas que fazem parte do sistema digestório, vimos também como acontecem os movimentos do sistema e, por fim, pudemos discutir sobre a transformação dos macronutrientes em micronutrientes para serem absorvidos pela mucosa intestinal e poder ser utilizados pelo nosso organismo. Também falamos de algumas doenças que trazem desconforto ao sistema digestório, encerrando nossa primeira Unidade.

Faça valer a pena

Questão 1

O alimento pode ser transportado de duas maneiras pelo trato gastrintestinal: por segmentação ou peristaltismo. A segmentação é o movimento de mistura do alimento com as enzimas digestivas, e o peristaltismo são ondas que levam o alimento pelo trato gastrintestinal.

Em qual/quais local/locais do trato gastrintestinal ocorre o movimento por segmentação?

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

A contração de segmentação é o movimento em que o alimento se desloca para frente e para trás, favorecendo sua mistura e absorção dos nutrientes. Esse tipo de movimento segmentado ocorre principalmente nos intestinos.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 2

Complete as lacunas da sentença a seguir:

A mastigação é o ato de fragmentar os alimentos utilizando os órgãos digestivos acessórios, como os ____________ e a ____________, os quais participam na formação do bolo alimentar. E então, ocorre a deglutição, que é o ato reflexo de ____________ o bolo alimentar, direcionando-o até o estômago. Esse processo possui três fases: ____________, ____________ e esofágica.

Assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

Os dentes e a língua são considerados órgãos digestivos acessórios, que auxiliam na formação do bolo alimentar. A deglutição é o ato de engolir, o qual possui três fases: voluntária, faríngea e esofágica.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 3

A esteatose hepática, hepatite e alcoolismo crônico podem evoluir para cirrose hepática. A cirrose hepática é uma inflamação crônica do fígado que causa danos irreversíveis ao fígado.

Sobre o fígado, julgue as afirmativas a seguir em (V) Verdadeiras ou (F) Falsas.

( ) Está localizado abaixo do diafragma e sua maior parte ocupa o lado direito.

( ) Possui dois lobos hepáticos: lobo direito e esquerdo.

( ) Armazena a bile.

( ) O ligamento falciforme separa o lobo direito do lobo esquerdo

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

A segunda e terceira afirmativa são falsas. O correto seria afirmar que: “O fígado possui quatro lobos hepáticos: lobo direito, esquerdo, caudado e quadrado” e “A bile é produzida nos hepatócitos do fígado e armazenada na vesícula biliar".

Referências

BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia Básica. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2017.

LAROSA, P. R. R. Anatomia Humana: Texto e Atlas. São Paulo: Grupo GEN, 2016.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. Anatomia Orientada para Clínica. 8. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2018.

SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1991.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Corpo Humano Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia Humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003.