introdução

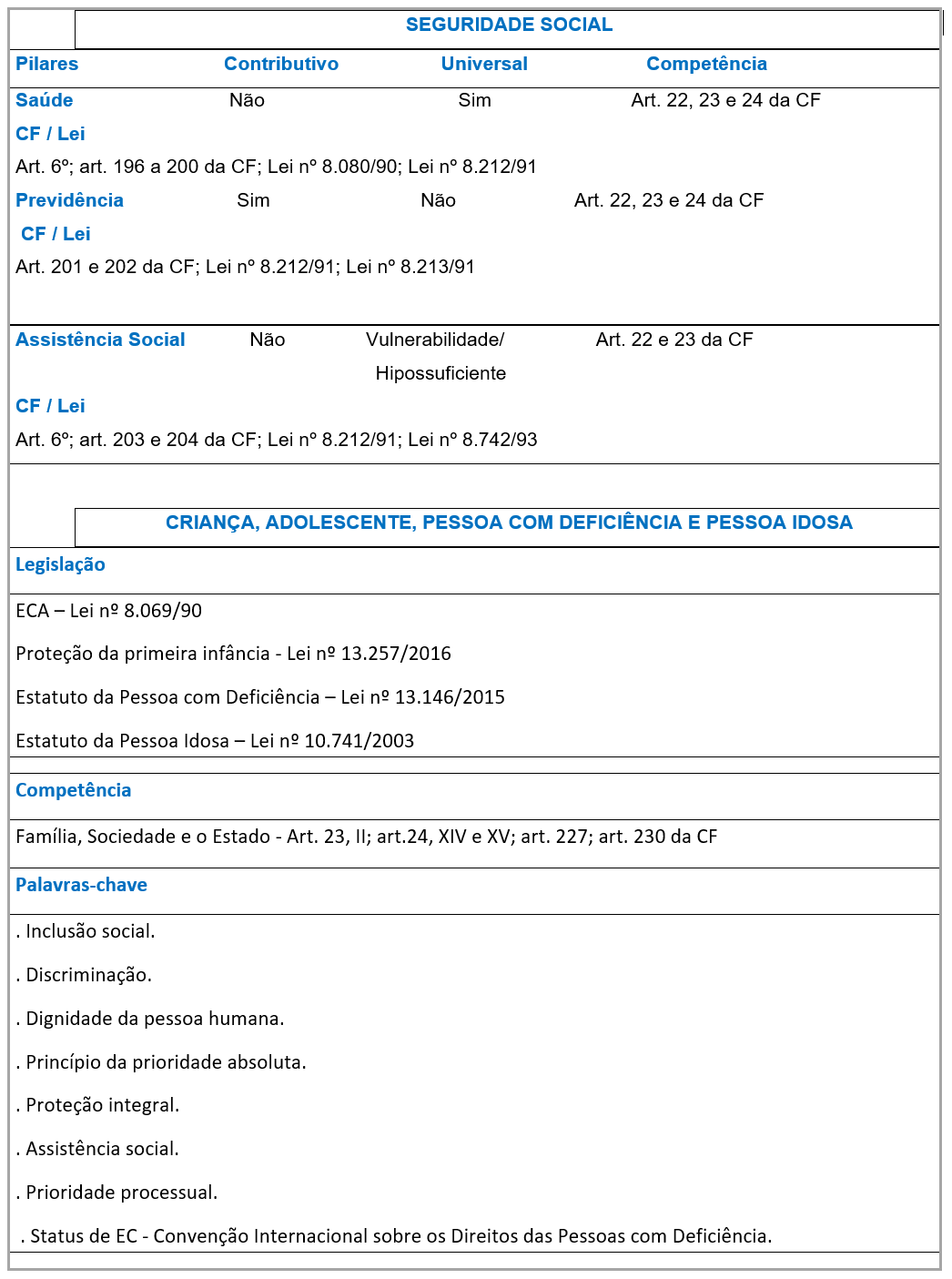

Quando estudamos o caminho histórico da seguridade social brasileira até chegarmos aos contornos da seguridade na contemporaneidade, conhecemos um fundamental processo evolutivo da proteção social no Brasil, identificamos a seguridade como direito fundamental social e verificamos que se opera a união de normas constitucionais com as normas infraconstitucionais para sua completa efetividade e aplicabilidade.

Nessa linha, a seguridade social deve ser analisada como justiça social, tendo como princípio a vedação do retrocesso, e como fundamento principal, a dignidade da pessoa humana. E, assim, avançaremos, estudando a assistência social no Brasil, o Sistema Único de Assistência Social e as mudanças da reforma previdenciária.

A seguridade social na contemporaneidade

Em 1991, tivemos a publicação de duas importantes leis, que permanecem vigentes com algumas alterações: a Lei nº 8.212, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui seu Plano de Custeio e estabelece os princípios e as diretrizes da saúde, da previdência social e da seguridade social; e a Lei nº 8.213, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Uma mudança recente na Lei nº 8.213, em 2019, deve ser mencionada desde já: não será concedido o benefício do auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, e aquele que recebe tal benefício terá sua suspensão na data do recolhimento à prisão.

Já em 1993, a Lei nº 8.742 veio dispor sobre a organização da assistência social, tendo seus objetivos estabelecidos no art. 2º, cuja leitura indicamos. Entre outros objetivos, tem-se a “proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescentes e à velhice” (Brasil, 1993, [s. p.]). No ano de 2011, a normativa foi alterada pela Lei nº 12.435, para dispor sobre o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Temos, também, “a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família” (Brasil, 2011, [s. p.]). O novo benefício é conhecido como Benefício de Prestação Continuada (BPC), ou Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em referência ao diploma legal do qual origina. Nos termos da lei, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário-mínimo, tendo a jurisprudência, por vezes, modulado esse parâmetro.

Importa destacar que esse benefício inclui a pessoa com autismo, pois ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, conforme estabelece a Lei nº 12.764, de 2012.

Em 2004, identificamos a criação do Programa Bolsa Família, com o objetivo de combater e reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens em situação de pobreza; é o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente. Este benefício passou por diversas mudanças, logo indicamos que você pesquise no site Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em suas ações e programas,.

Continuando nosso estudo da seguridade social, destacarmos o direito fundamental social do ser humano à saúde (artigos 6º, 196 e seguintes aplicáveis da CF/88). Considerando que a saúde representa, em última análise, o direito à vida, sua defesa se encontra albergada em um dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, qual seja a dignidade da pessoa humana.

Como marco da promoção, da proteção e da recuperação da saúde, temos a Lei nº 8.080/90, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), para dar maior eficiência às ações de saúde.

O SUS está em conformidade com o art. 23, II, do Diploma Fundamental, segundo o qual é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios promover o direito à saúde. Assim, todos devem contribuir para o seu financiamento, o que conta com níveis mínimos de investimentos fixados no próprio texto constitucional, em conformidade com seu art. 198. A Lei Complementar (LC) nº 141/12, em complemento, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente.

Estão incluídos no conjunto de ações e serviços de saúde, conforme o §1º do art. 14º da Lei nº 8.080/1990, o “controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde” (Brasil, 1990, [s. p.]).

Temos como um princípio a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, assim como a participação da comunidade. Ocorre que muitos são os desafios da saúde pública, o que identificamos na judicialização da saúde.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes: REsp. 1.657.913/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 20.6.2017; AgInt nos Edcl no AREsp. 959.082/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Dje 16.5.2017.

Seguindo o estudo da seguridade social, seu processo de mudanças e inovações, chegamos à Reforma da Previdência Social, realizada em 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 103. Dentre outras alterações, a medida acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição pura. No §7º do art. 201 desta legislação, consta:

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Para quem já era filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, mas não havia cumprido todos os requisitos para ter direito à aposentadoria por idade, foram criadas regras de transição.

Avançando sobre assistência social, saúde e previdência

Quando introduzimos o estudo de todo e qualquer ramo do direito e os temas que os envolvem, para sua efetiva compreensão e interpretação, importa identificarmos a sua finalidade, a hierarquia das normas e os seus princípios.

Assim, iniciamos o estudo questionando o que estabelece a Constituição Federal e avançamos para as normas infraconstitucionais.

Em nosso objeto de estudo, as espécies da seguridade social, identificamos a Lei nº 8.212/1991, a qual dispõe sobre os princípios e as diretrizes da saúde, da previdência social e da seguridade social, o que enfatiza a importância de uma leitura minuciosa.

Identificamos que a organização da assistência social tem como base a “descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo” (Brasil, 1993, [s. p.]).

Dentre os objetivos da assistência social, temos: proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescentes e à velhice. Em cumprimento dos seus objetivos, temos o BPC à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

O que importa para o alcance desse benefício é a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que tem como finalidade, nos termos do art. 6º-F da Lei nº 8.742/1993, “coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, nos termos do regulamento” (Brasil, 1993, [s. p.]).

Em relação à saúde e, em última análise, ao direito à vida, sua defesa se encontra albergada em um dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, qual seja a dignidade da pessoa humana. Como marco da promoção, da proteção e da recuperação da saúde, temos a Lei nº 8.080/90, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), para dar maior eficiência às ações de saúde.

Estão incluídas, ainda no campo de atuação do SUS, entre outras, a vigilância sanitária e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, saúde bucal – essa última foi incluída em 2023.

A previdência social é regida pelos princípios e objetivos estabelecidos no art. 2º da Lei nº 8.213/1991 e nos limites estabelecidos pelos seus princípios e objetivos, assim como o princípio e direito fundamental, a dignidade da pessoa humana, não poderá ser alterado em violação deles.

Em consonância, tivemos a reforma da previdência social em 2019 (Emenda Constitucional nº 103), com a finalidade de garantir a sustentabilidade fiscal, principalmente pelo intenso processo de envelhecimento populacional que o Brasil deve enfrentar nas próximas décadas.

Para o indivíduo já antes filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de entrada em vigor da EC nº 103, mas que não havia cumprido todos os requisitos para ter direito à aposentadoria por idade, há regras de transição.

Uma outra novidade trata-se do “auxílio-inclusão”, que será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação, pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania, de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada.

A seguridade social em juízo

Identificamos que o direito à saúde é direito de todos, independentemente de contribuição, sexo, idade ou situação financeira, e está ligado ao bem-estar físico, mental e social, assim como à vida digna, o que nos leva a afirmar que qualquer pessoa poderá figurar no polo ativo de uma ação em face do poder público, para exigir a real proteção à sua saúde que está sendo ameaçada ou foi violada pelo Estado. E temos como dever da União, dos estados e dos municípios, segundo a competência de cada ente, agir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos. Assim, o indivíduo poderá inserir todos esses entes no polo passivo de uma demanda. Nessa mesma linha, deve-se requerer do poder público, a quem dela necessitar, a assistência social independente de contribuição. Para requerer o BPC, é necessário o cadastro prévio no CadÚnico.

Já em relação à previdência, para requerer os benefícios, importa contribuição prévia. Importante destacar que, no portal do governo, identificamos diversos serviços, requerimento de benefícios sem a necessidade da ida a uma agência do INSS.

Importante também, caro aluno, atentar-se para a judicialização da saúde no STF. Como antes mencionado, temos a competência comum dos entes da federação, o que identificamos no Tema 793 – RE 855.178.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Avançando para outro tema de grande repercussão, polêmico: a busca por medicamento no Poder Judiciário devido à negativa inicial dos entes da federação. O Tema 500 – RE 657.718 esclarece as limitações ao direito do fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, sendo possível a concessão apenas em caráter excepcional, se preenchidos três requisitos. Pela importância do tema, segue para leitura.

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Ademais, o STF trata o tema do “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprá-lo” no RE 566471. O STJ já consolidou sua jurisprudência sobre o assunto no Tema 106 de recursos respetivos.

Vídeo Resumo

Neste momento, relembrarmos e potencializaremos o conhecimento. Estudaremos as fontes da seguridade social, as espécies da seguridade social (assistência social, saúde e previdência social), suas mudanças ao longo das décadas, seus princípios, seus objetivos e as competências dos poderes públicos. Importante que, ao fim do vídeo, você tenha um conhecimento geral da seguridade social e saiba, posteriormente, identificar as principais normas.

Saiba mais

O direito como um todo exige leitura diária de obras, jurisprudências e notícias publicadas em sites oficiais. Como a seguridade social (saúde, assistência social, previdência social) tem status de norma constitucional, identificamos diversas jurisprudências no STF, o que destaca a importância de acessar o seu site. Assim, a você, aluno, cabe o estudo diário. Exemplo de um julgado que, a princípio, não encontraríamos resposta apenas na leitura da norma legal:

Esta Corte tem determinado o fornecimento do medicamento Zolgensma a crianças portadoras de Amiotrofia Muscular Espinhal, considerando a excepcionalidade do caso em questão, o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição da República, especialmente, o direito à vida, o que tem justificado a manutenção dos efeitos da antecipação de tutela (STP), porquanto, inexistente risco de lesão à ordem e à economia pública e julgado procedentes reclamações para restabelecer os efeitos dos acórdãos que obrigavam a União a fornecer o fármaco requerido. O STF tem reconhecido, ainda, a sua eficácia e importância no tratamento da doença também em relação às crianças acima de 2 (dois) anos de idade, não sendo este um obstáculo ao fornecimento do medicamento Zolgensma.

Indicação de obras:

GARCIA, G. F. B. Curso de direito previdenciário: segurança social. São Paulo: Saraiva, 2023.

GOES, H. Manual de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Método, 2023.

MARTINS, S. P. Direito da seguridade social: direito previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2023.

VIANNA, J. E. A. Direito Previdenciário. São Paulo: Atlas, 2022.